摘要:毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》作为延安时期马克思主义文艺理论的经典文本,从口头演讲转化为书面文本先后经历了多次修改,形成了多个不同版本。但在其版本研究中,研究者普遍忽略了对《讲话》原始口述版的探究。通过对相关文献及亲历座谈会的作家日记、回忆记述进行梳理可以发现,毛泽东原始口述版《讲话》“引言”提请参会者讨论的应为六个问题,而非公开发表时的五个问题,其内容并不局限于单纯的文艺问题,而是将文艺问题置于延安时期陕甘宁边区特定的政治、军事、经济语境中去考量,并与参会者进行轻松和谐的现场互动。“结论”虽不及公开发表时语言严谨、逻辑严密,却颇为生动风趣,现场感极强。《讲话》由口头演讲转化为公开发表的文字文本,不仅意味着语言形态、意涵的变化,历史现场的变动,而且也呈现了毛泽东文艺思想的动态发展轨迹。考察原始口述版《讲话》,有助于完整呈现延安文艺座谈会的历史实况。

关键词:延安时期;毛泽东;《在延安文艺座谈会上的讲话》;回忆录;口述史

目前,学术界关于毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)的版本研究,较有代表性的成果有刘增杰的《〈在延安文艺座谈会上的讲话〉版本考释》、尹奇岭的《〈在延安文艺座谈会上的讲话〉三个版本比较》、孙国林的《〈在延安文艺座谈会上的讲话〉的版本》、潘泽宏的《〈在延安文艺座谈会上的讲话〉两种不同版本的比较研究》等。这些成果探究的主要版本有1943年10月《解放日报》发表版、1953年修订版、1991年再次修订版等,却鲜有人论及1942年5月毛泽东《讲话》的原始口述版。尽管高杰在其著作《延安文艺座谈会纪实》中提出了这一论题,但因故未能加以深究。随着延安时期作家日记、年谱、回忆录等文献的出版,披露了一些有关文艺座谈会的实况、细节,为全面考察口述版《讲话》提供了文献依据。考察原始口述版《讲话》,对《讲话》版本研究及再现延安文艺座谈会的历史实况具有重要价值与意义。

一、对原始口述版《讲话》“引言”所提八个问题抑或六个问题的考察

在目前公开出版的毛泽东《讲话》所有版本中,“引言”提请参会者讨论的问题有五个。这五个问题有两种记述,1943年10月《解放日报》刊发的《讲话》“引言”记述为:“立场问题,态度问题,对象问题,工作问题和学习问题。”1953年后,各种版本《讲话》“引言”统一修改为“立场问题,态度问题,工作对象问题,工作问题和学习问题”。虽有修改,依然是五个问题。但1942年6月15日出版的《谷雨》刊发的丁玲《关于立场问题我见》一文则说:“五月二号的文艺界座谈会上,毛主席提出了八个问题。”而萧军在1942年5月2日的日记中记述,5月2日文艺座谈会上,毛泽东“提出了六个文艺问题”。两者记述虽不一致,却表明毛泽东原始口述版《讲话》“引言”提请参会者讨论的议题并非公开发表时的五个问题。那么,毛泽东原始口述版《讲话》“引言”到底是如丁玲所说提出了八个问题,还是如萧军所说提出了六个问题呢?它们与公开发表的《讲话》“引言”的差异是什么?对此,有必要进行考察和分析。

1.丁玲所说《讲话》“引言”八个问题的考察

《关于立场问题我见》一文,丁玲说:“是一九四二年延安文艺座谈会时写的,是我在那个会上的发言。”虽然文章开篇记述了“毛主席提出了八个问题”,但文中并未详细记述是哪“八个问题”。从其文章论述内容来看,其阐述的第一个问题是文艺与政治的关系问题,丁玲认为:“文艺应该服从政治,文艺是政治的一个环节。”第二个问题是立场与方法的问题,丁玲主张,党员作家要“有无产阶级的立场,党的立场,中央的立场”;“方法是现实主义的方法,联系地发展地看问题”,亦即马克思主义的方法。第三个问题是写光明与写黑暗的问题,是由立场与方法问题所衍生出的一个问题。丁玲认为,“假如我们有坚定而明确的立场和马列主义的方法,即使我们说是写黑暗也不会成问题的”。第四个问题是如何获得正确的立场与方法的问题。丁玲认为,一是“马列主义的学习”,二是“接近群众生活”“同群众的斗争生活结合”。可见,丁玲实际阐述的是四个方面的问题,如果将其立场与方法问题拆分为立场问题、方法问题,获得正确立场与方法中所论的“马列主义的学习”与“接近群众生活”两个方面看作两个问题,也不过是六个问题,而非八个问题。那么,丁玲为什么会有“五月二号的文艺界座谈会上,毛主席提出了八个问题”的记述呢?综合多方面信息来看,丁玲所提及的八个问题,很可能是其理解或记忆有一定的偏差。

首先,从丁玲文章开头所写的“五月二号”的时间来看———丁玲《关于立场问题我见》的发言,显然不是在5月2日,而是在5月16日或5月23日座谈会上的发言,其发言时间与《讲话》“引言”有一定的时间间隔,且从丁玲文章所论述的几个方面的问题来看,与毛泽东公开发表的《讲话》“引言”完全相符的只有“立场”问题,并且是与“方法”连在一起。这表明,丁玲对毛泽东《讲话》“引言”所提问题的记忆有可能存在一定偏差。

其次,丁玲文章所论除了“文艺与政治”这一问题外,其余问题实际上与《解放日报》公开发表的《讲话》“引言”五个问题的内容大体相当。譬如,“如何获得正确的立场与方法”中阐述的“马列主义的学习”“接近群众生活”与“引言”中的“学习问题”“工作问题”密切相关,只是理解与表述不同。再如,“写光明与写黑暗”问题与毛泽东“引言”中“歌颂呢?还是暴露呢?”的问题相当。丁玲认为,“表面上是属于取材问题,但实质上是属于立场问题”。这表明,丁玲关于毛泽东口述版《讲话》“引言”所提问题的记述,当是用她自己的话理解与概括的,而非对毛泽东“引言”所提问题的实录。

再次,丁玲记述的“文艺与政治”这一问题,并非是与立场、态度等问题并列的讨论话题。从其文章的表述来看,丁玲也认为,“文艺服从政治”“必定首先为我们的作家明确而肯定地承认”,这一“正确的对文艺的观念是在所有问题之前必须说明白的”。这即是说,只有在文艺服从政治的前提下,方可谈论创作立场、态度。查阅延安时期相关文献可知,“文艺与政治”这一问题并非只有丁玲一人论及,艾青《我对于目前文艺上几个问题的意见》、刘白羽《对当前文艺上诸问题的意见》、艾思奇《谈延安文艺工作的立场、态度和任务》等文章均将“文艺与政治”作为首要问题,在文章开篇加以阐释,以表明自己的立场和态度。这就意味着,毛泽东原始口述版《讲话》“引言”可能提及了“文艺与政治”的问题,但这一问题并非是与立场、态度、对象等问题并置的提请参会代表讨论的问题。在毛泽东看来,在全民族抗战的历史语境下,文艺服从政治是毋庸置疑的。而召集文艺座谈会的目的,就是要使中共领导下的广大文艺工作者明确“文艺工作与一般革命工作中间的正确关系”,“就是要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分”,这是前提,也是目的。正是在这样的前提和目的下,毛泽东提出了文艺座谈会拟讨论和解决的文艺工作者的立场、态度等一系列问题。

另据萧军日记记载,此次座谈会上,毛泽东首先报告了陕甘宁边区危险的政治环境,之后“提出了六个文艺问题”。这也表明,1942年,陕甘宁边区危险的政治环境是毛泽东《讲话》“引言”预设的历史语境,故“文艺与政治”应为座谈会讨论问题的背景与前提,不构成与立场、态度并置的提请参会代表讨论的议题。因此,丁玲所说“毛主席提出了八个问题”的记述,颇值得存疑。

2.萧军日记所记《讲话》“引言”六个问题的考察

1942年5月2日,萧军日记不仅提到了毛泽东口述版“引言”“提出了六个问题”,而且详细记述了这六个问题,依次为“立场。态度。对象。材料(写什么)。如何搜集材料(和各方接近)。学习。”但萧军所记述的六个问题与公开发表的《讲话》“引言”的五个问题还存在些许差异。通过比对可以发现,萧军日记记述的“立场、态度、对象、学习”四个问题与公开发表的《讲话》“引言”所提的“立场问题、态度问题、对象问题、学习问题”四个问题完全一致,差异在于公开发表的《讲话》“引言”中的“工作问题”在萧军日记中没有直接记述。萧军日记记述的是“材料(写什么)”“如何搜集材料(和各方接近)”两个问题。为什么会有这样的差异,值得探究。

1942年5月14日,萧军刊发于《解放日报》的《对于当前文艺诸问题底我见》一文,是作者根据自己在5月2日文艺座谈会上的发言整理而成的。该文以“立场”“态度”“给谁看”“写什么”“如何搜集材料”“学习”六个问题为小标题,分别阐述自己对这些文艺问题的见解。尽管该文将日记中的“对象”问题置换成“给谁看”的问题,但两者实质相同。公开发表的《讲话》明确指出:“对象问题,就是文艺做给谁看的问题。”从萧军文章中对“写什么”“如何搜集材料”两个问题的阐述来看,“写什么”中主张“多写进步的,典型性较大的”,“如何搜集材料”中主张“接近、观察、研究”人和生活,“到那最复杂、变动最快、斗争最尖锐、明暗度最显著的地方去。也多接近这样的人”。其中,关于“如何搜集资料”问题的论述与公开发表《讲话》“引言”“工作问题”所说的“了解各种事情,熟悉各种事情,了解各种人,熟悉各种人”的阐述趋于一致。因此可以说,“如何搜集材料”的问题,实质上是工作问题,是对同一问题的不同表述。

这样看来,萧军日记关于口述版《讲话》“引言”问题的记述与公开发表《讲话》“引言”问题的差异,就在于多出了一个“材料(写什么)”问题。那么,毛泽东原始口述版《讲话》“引言”是否如萧军所说提出了“材料(写什么)”问题呢?延安时期其他作家的文章可以作为佐证。首先,1942年5月15日《解放日报》刊发的艾青《我对于目前文艺上几个问题的意见》一文中即有“写什么”的阐述。艾青明确表示,要“写法西斯的兽性与残暴,写我们的反抗与胜利”,并在“怎样写”中,论述了写作的语言、形式、题材、写光明与写黑暗等问题。其次,1942年5月23日《解放日报》刊发塞克《论战时艺术工作和创作态度》一文,其中不仅表达了作者自己对于写作立场、态度、学习的见解,而且明确指出,写作时“一个作家无论他从哪个角度下笔都可以,不论你取材于反动的,没落的,或是进步的,士兵和农民的,什么题材都是一个样,总之你的目的是使人类进步,加强这个动力的,在这总的前提之下,作家有选择题材的绝对自由,但是我们应该着重指出来的是———最应该写什么?”艾青《我对于目前文艺上几个问题的意见》一文写于1942年4月23日,是延安文艺座谈会前根据毛泽东的修改意见改写而成的。艾青说,毛主席“谈的主要是歌颂和暴露的问题。我就根据当时所理解的程度,把文章加以改写,成了《我对目前文艺工作的意见》”。塞克《论战时艺术工作和创作态度》一文写于1942年5月21日。此两文均刊发于1942年5月延安文艺座谈会召开期间,是为配合文艺座谈会的讨论而刊发的。他们文章中关于“写什么”问题的思考,明显表现出契合毛泽东《讲话》“引言”的痕迹。

此外,1943年10月《解放日报》公开发表的《讲话》“结论”亦将“题材问题”与立场、态度等问题并列,指出“在为工农兵与怎样为工农兵的基本方针问题解决之后,其他一切问题,例如立场问题,态度问题,对象问题,题材问题……便都一起解决了”。“结论”中的“题材问题”实质上就是对“引言”中“材料(写什么)”问题的回应。由此可以推论:毛泽东原始口述版《讲话》“引言”当如萧军所说提出了“材料(写什么)”的问题。这就意味着,毛泽东口述版《讲话》“引言”实际提出了六个问题,而非公开发表时的五个问题。

那么,毛泽东口述版《讲话》“引言”所提的六个问题,为什么在公开发表时会变成五个问题?从萧军《对于当前文艺诸问题底我见》的文章内容来看,“写什么”涉及的是作家的写作题材问题,即写作材料的选取问题,放置于延安文艺座谈会召开的语境中也可以说是“写光明与写黑暗”的问题,萧军主张“多写进步的,典型性较大的”。而这个问题与毛泽东《讲话》“引言”“态度问题”中“歌颂呢?还是暴露呢”的内容颇为相同。这就意味着,“写什么”的问题表面上是“材料”选取的问题,本质上也可以说是“态度问题”。这样一来,“态度问题”与“材料(写什么)”问题势必会在内容上彼此重合,导致问题归类逻辑不够严密。由此可以推论,《讲话》公开发表时可能会因“材料”问题与“态度问题”内容重合,而将“材料”问题归入“态度问题”,从而使《讲话》“引言”由原始口述版的六个问题变成了公开发表时的五个问题。

此外,“如何搜集材料”的问题,何以会在公开发表的《讲话》“引言”中转变为“工作问题”?这颇耐人寻味。从公开发表的《讲话》“引言”内容来看,“工作问题”即为文艺工作者如何了解、熟悉工农兵,如何融入工农大众,改造自己的思想感情,与工农大众打成一片,从而获得书写工农大众的创作材料,其实质是“如何搜集材料(和各方接近)”的问题。表面看来似乎变化不大,属于对同一个问题的不同表述,但实质上二者有着本质的区别。“如何搜集材料(和各方接近)”的问题,可以说是一个纯粹的文艺理论领域的问题,核心是作家如何获取、积累写作素材。但在抗战语境下,“工作问题”已不再是一个纯粹的文艺理论问题,而成为一个带有浓郁民族革命战争意味的政治理论问题,即文艺工作者如何进行民族革命战争工作的问题。结合延安文艺座谈会召开期间的历史语境可知,在民族革命战争语境下,毛泽东及中共中央领导人真正所关注的显然不是文学艺术家“如何搜集材料”,而是革命的文艺工作者如何为革命工作。延安文艺座谈会召开的根本目的并不在于探讨文艺理论问题,而在于“求得革命文艺对于其他革命工作的更好协助”。因此可以说,从“如何搜集材料”到“工作问题”的变化,不仅是《讲话》从口头演讲到书面文本的演变,而且折射出“文本意义生产”历史语境变迁中文本意涵的变化,同时也可以窥探到毛泽东文艺思想的发展脉络,即在民族革命战争的历史语境中,如何将纯粹的文艺理论问题纳入中国人民抗日战争的民族革命工作轨道。

综上所述,毛泽东原始口述版《讲话》“引言”并非如丁玲所说提出了八个问题,而应如萧军所说,提出了六个文艺问题。而且从丁玲及诸多作家关于“文艺与政治”问题的阐述中也可推论,作为座谈会讨论问题前提的“文艺与政治之间的正确关系”有可能就是1943年公开发表《讲话》“引言”中“文艺工作与一般革命工作中间的正确关系”的原始表述。但两者在实质上也有不同的意旨:“文艺与政治”的表述往往凸显的是文艺与一定政党政治的关系,无法凸显中国人民抗日战争的历史语境;而“文艺工作与一般革命工作”的表述则淡化了政党政治,突出了阶级政治与抗战的民族革命语境。这也意味着,随着时间推移及历史现场的变化,毛泽东对《讲话》的文本意涵当会产生新的想法或看法。

二、口述版《讲话》“结论”部分原始风貌考察

目前所能见到最早公开披露毛泽东《讲话》内容的是1943年3月13日《解放日报》头版《实现文艺运动的新方向,中央文委召开党的文艺工作者会议》的报道,其中以《毛泽东同志曾指示文艺应为工农兵服务》为小标题,概述并转引了毛泽东《讲话》“结论”的部分内容。忽略掉其中对《讲话》的概述,仅从其直接引用的部分来看,与1943年10月19日《解放日报》发表的《讲话》颇具差异。通过比对可以发现,3月13日《讲话》报道中直接引用的“结论”内容,在10月19日《解放日报》公开发表时不仅被拆分开来,而且作了大量的补充和阐释。

首先,对于“我们的文艺是为什么人的”这一问题的回答,3月13日的报道引用为:“在我们,文艺不是为地主阶级,不是为资产阶级,不是为帝国主义者,而是为人民的。”这一表述,言简意赅,是一个简单直观的结论,没有阐释、也无论证。10月19日《解放日报》公开发表的《讲话》改为:“在我们,文艺不是为上述种种人,而是为人民的。”并在这样的表述前,增加了很大一段内容:

诚然,为着剥削者压迫者的文艺是有的。文艺是为地主阶级的,这是封建文艺,中国封建时代统治阶级的文学艺术,就是这种东西。直到今天,这种文艺在中国还有颇大的势力。文艺是为资产阶级的,这是资产阶级的文艺,像鲁迅所批评的梁实秋一类人,他们虽然在口头上提出什么文艺是超阶级的,但是他们在实际上是主张资产阶级的文艺,反对无产阶级的文艺的。文艺是为帝国主义的,周作人张资平这批人就是这样,这叫做奴隶文化,奴隶文艺。还有一种文艺是为特务机关的,可以叫做特务文艺,这种文艺的外表也可以“很革命”,但是实质却不出上面三种范围。

上述增加的内容,详尽阐述了为地主阶级的封建文艺、为资产阶级的资产阶级文艺、为帝国主义的奴隶文艺的实质,并补充阐述了为特务机关的“特务文艺”,通过对这些不同文艺实质的分析,得出结论———“在我们,文艺不是为上述种种人,而是为人民的。”与3月13日报道引用的内容相比,增加分析后的阐述逻辑更加严密,说理更为透彻,说服力也随之增强。且从“诚然”一词及“诚然”之后的“文艺是为地主阶级的……文艺是为资产阶级的……文艺是为帝国主义的……”等一系列相同句式的铺排,以及条分缕析的论述可以看出,此段内容显然是经过了逻辑与理性的推敲,带有很强的书面论说意味。另据胡乔木回忆,《讲话》“稿子发表时,正在搞‘抢救运动’,搞出很多‘特务’,所以就把文艺界的‘特务问题’特别标出来”。这也表明,关于“特务文艺”的这段内容应该是1943年10月公开发表时加上去的。

其次,对于“什么是人民大众”这一问题的回答,3月13日《解放日报》报道引用为:“那么,什么是人民大众呢?最广大的人民是工人、农民、兵士与小资产阶级。”而10月19日《解放日报》公开刊发的《讲话》则表述为:“那么,什么是人民大众呢?最广大的人民,占全人口百分之九十以上的人民,是工人、农民、兵士与小资产阶级。”后者补充了“占全人口百分之九十以上的人民”的内容,对“最广大的人民”作了具体阐释。而且10月19日公开发表的《讲话》在紧承“什么是人民大众呢”的回答后得出了相应的结论:“所以我们的文艺,第一是为工人的,这是领导革命的阶级。第二是为农民的,他们是革命中最广大最坚决的同盟军。第三是为武装起来了的工人农民即八路军新四军及其他人民武装队伍的,这是战争的主力。第四是为小资产阶级的,他们也是革命的同盟者,他们是能够长期地和我们合作的。这四种人,就是中华民族的最大部分,就是最广大的人民大众。”由此可见,1943年10月19日《解放日报》公开发表的《讲话》不仅对“最广大的人民大众”作了详尽具体的阐释,而且对文艺服务的四种人在民族革命战争中的地位及作用作了明确区分,即工人阶级是领导阶级,农民是革命的同盟军,武装起来的工人、农民是战争的主力,小资产阶级是长期合作的同盟军。这是立足于中国人民抗日战争的现实语境,对各阶级现状的清醒认知,以及对中国革命势力的准确判断与分析。有了这样深入的判断与分析,其结论就自然比3月13日《讲话》报道中所引用的说服效果好得多。

再次,在对“工农兵和小资产阶级哪个更重要”的问题的回答中,3月13日《解放日报》报道引用的内容为:

我们的文艺第一是为着工农兵的,第二是为着小资产阶级。在这里,不应该把小资产阶级提到第一位,把工农兵降到第二位。我这样说,不是说在理论上。在理论上,我们队伍中没有一个人把工农兵看得比小资产者还不重要的。而是说在行动上,在行动上,是否有人把小资产者比对工农兵还更看重些呢?确实是有的,许多同志注重研究知识分子,分析他们的心理,着重的去表现他们。对他们寄与满腔的同情,连他们的缺点也多方原谅了;而对于工农兵则缺乏接近,缺乏了解,缺乏研究,缺乏知心朋友,不善于描写他们,倘若描写,也是衣服是工农兵,面孔却是小资产阶级。这些同志的“灵魂深处”还是把重点放在小资产阶级的身上。

报道中连续引用《讲话》“结论”的这段内容,重点突出了毛泽东对文艺座谈会讨论问题所得出的结论,即文艺第一是为工农兵的,第二是为着小资产阶级,而不是相反。读来对比鲜明、前后连贯、一气呵成。10月19日《解放日报》发表的《讲话》则对此作了大量扩充。两相比较,10月19日《解放日报》发表的《讲话》,首先,突出了为什么“我们的文艺第一是为着工农兵的,第二是为着小资产阶级”的原因阐释。从工农兵与小资产阶级的人数及革命性差异的角度,指出工农兵虽然文化层次低,但其数量众多,革命坚决性较大。小资产阶级虽比工农兵有文化、有教养,但人数较少,革命坚决性较小。因此,文艺“第一是为着工农兵的,第二是才是为着小资产阶级”。其次,突出强调了文艺界的问题所在,即不能正确解决“文艺是为什么人的问题”,并详细阐述了文艺创作中具体存在的两种情形———其一,未能引导小资产阶级知识分子去接近工农群众,也未参加到群众的实际斗争中,去表现、教育工农群众;其二,未站在无产阶级立场上进行写作。很显然,增加了原因阐释与对文艺界存在问题的详细分析后,比之前的表述更为系统化,逻辑更为严密,也更具说服力。

此外,1942年5月30日,毛泽东在鲁艺传达《讲话》精神的演讲,也能在一定程度上折射出口述版《讲话》的原初风貌。据欧阳山尊回忆,延安文艺座谈会结束后,毛泽东为鲁艺师生讲了一次话,“讲话的内容与文艺座谈会讲话的内容一样”,这从当时的鲁艺学员陆石的回忆中可以得到印证。据陆石回忆,毛泽东在鲁艺讲普及与提高时说:

普及是向工农兵普及,提高是从工农兵那里提高。提高要有一个基础,不能凭空提高,也不能关起门来提高……比如地上有一桶水,你要把它提到桌子上来,你怎么提法呢?……你不能从空中去提嘛。……这桶水只能从地面上把它提高起来。地面才是基础。文艺提高的基础也只能是在工农兵群众那个地面上,在你们向工农兵普及的同时,沿着工农兵自己前进的方向,沿着无产阶级前进的方向去提高。这样提高了的文艺,对于普及工作就有指导意义。所以,我们的口号是:在普及的基础上提高,在提高的指导下普及。

陆石关于毛泽东鲁艺讲话中“普及与提高”的回忆,与毛泽东公开发表《讲话》“结论”中“普及与提高”的内容高度相似,不同的是陆石回忆中补充了毛泽东在鲁艺演讲时的动作与神态,语言较为随意亲切,不如公开发表的《讲话》逻辑严谨。

总之,上述文献资料中有关《讲话》的文字记述与《解放日报》公开发表的《讲话》文字表述的差异,在一定程度上反映了毛泽东口述版《讲话》的原始风貌。从中可见,一方面,囿于现场即兴演讲的因素,口述版《讲话》显得较为随意、自由,有的地方采用简单的对比性、总结性结论,辅之以生动具体的实例,未能充分揭示问题的深层原因。而1943年10月19日《解放日报》公开发表的《讲话》是经过毛泽东一年多的充分思考、推敲后形成的对文艺问题的系统化表达,逻辑严密、措辞严谨。另一方面,口述版《讲话》是座谈会前期,毛泽东在调研文艺问题的基础上所形成的个人对于延安文艺问题的总结与见解;1943年10月19日《解放日报》公开刊发的《讲话》则上升为配合中国共产党对文艺界进行整风的重要政策性文献。作为整风文献、文艺政策的《讲话》,需要推敲斟酌,增强其理论性、逻辑性,以便于在文艺领域实施。可以说,从口述版《讲话》到公开发表的《讲话》,不仅如回忆者所说,删掉了口语化、即兴化的表述,而且也根据语境的变化,增加了逻辑性、理论性的阐述,补充了能夯实结论的深层原因分析。因此,原始口述版《讲话》与公开发表《讲话》的差异,一方面是口头演讲与书面文本的差异,另一方面也是文本产生的历史语境的差异。这种差异,体现了毛泽东文艺思想的动态发展过程,口述版《讲话》无疑是毛泽东文艺思想的最初呈现形态。

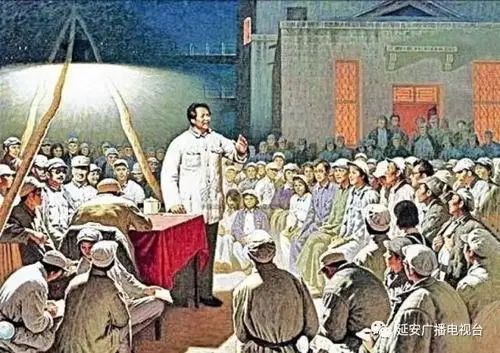

三、原始口述版《讲话》的语言风格与现场互动

口头演讲与书面文章在语言风格上有明显的不同,这种不同也体现在《讲话》版本的变迁中。据与会者回忆,1942年5月毛泽东原始口述版《讲话》“讲得很随便,是比较轻松的”,作结论时也是一边论述,一边发挥,“谦虚而又有风趣”,现场演讲效果极佳。

1.原始口述版《讲话》语言风格窥探

毛泽东原始口述版《讲话》,留给与会者印象最深的便是语言生动形象、幽默风趣。从诸多亲历延安文艺座谈会的作家的回忆文本中,我们可以感受到毛泽东口述版《讲话》的语言风格与现场气氛。何其芳回忆,毛泽东作“引言”时说:“我们有两支军队,一支是朱总司令的,一支是鲁总司令的。”公开发表时改成了“‘手里拿枪的军队’和‘文化的军队’”。“结论”部分,在讲必须继承一切优秀的文学艺术遗产时,毛泽东说:“我讲了一个‘古今中外法’,就是:屁股坐在中国的现在,一手伸向古代,一手伸向外国。”在讲文艺家要暴露侵略者、剥削者、压迫者,而不是人民群众时说:“人民群众的缺点,落后现象,这应该挂在谁的账上呢?这不应当挂在人民群众的账上,应当挂在剥削阶级的账上。”在讲普及与提高时,针对柯仲平的发言,毛泽东还说:“你们如果老是《小放牛》,就没有鸡蛋吃了。”魏东明回忆,毛泽东在谈延安时局时说:“最近我们要发起大生产运动,其目的在多搞几颗小米,放在口中,以求生存,这就叫‘挖土经济’。”正是这些形象生动的譬喻令与会者在多年以后依然记忆犹新。

此外,随意亲切的口语化表达,也是口述版《讲话》留给与会者的深刻记忆。吴雪回忆,作结论时毛泽东“还说,‘总司令已经讲了嘛!还要我讲呀?我讲也超不出他的范围。既然要我讲,那就讲几句吧!’”于敏回忆,作结论时,毛泽东“有两次伸出三个指头,说‘请了三餐’。这是因为每次开会,都招待晚餐,除了大米饭,还有红烧肉和煮鸡。所以此语一出,大家哄堂一笑,气氛融洽而欢乐”。干学伟回忆,作结论前,毛泽东谦逊地说:“同志们,这次会开得很好,同志们的讲话使我学到很多……对文学艺术,我是个门外汉、小学生,现在大家要考我一考,题目就叫‘结论’。”瑏瑠欧阳山尊回忆,毛泽东作结论时最后说:“我这个讲话不是最后结论,同志们还是可以提出不同意见,等到中央讨论了,印成正式文件,那才是最后结论。”瑏瑡黄钢也回忆,毛泽东作结论的“第一句开场白就是‘今天晚上是同志们对我出的一个题目。这个题目是对我的考试。这场考试的题目就叫结论。’”“至于今天晚上的考试,及格不及格呢,就要看同志们的评定了。”

亲历延安文艺座谈会的作家的回忆,最为直观地呈现了毛泽东原始口述版《讲话》的语言风格。与《解放日报》公开刊发的《讲话》相比,口述版《讲话》善用形象具体的譬喻、俗语,语言更显生动幽默、轻松风趣,留给与会者的印象是出口成章、妙趣横生,这也是毛泽东演讲的一贯风格。美军观察组组长戴维·包瑞德在《美军观察组在延安》一书中记述了他于1944年访问延安期间,听毛泽东演讲的观感:“他给我留下一个极好的演说家的印象,他总是神态自如。……他引用的幽默辛辣的民间谚语,不时引起听众一阵阵大笑。”可见,毛泽东的演讲,幽默机智、深入浅出、自然流畅,显示出毛泽东的睿智谦逊,同时也活跃了会场气氛。经修改后公开发表的《讲话》,语言表述虽然更为严谨、理论性更强、文本意涵更为深邃,但却少了些许口述版《讲话》幽默亲切的现场感。显然,口述版《讲话》与公开发表《讲话》的差异体现在表述形式、语言风格上。

2.原始口述版《讲话》现场互动的考察

1942年,延安文艺座谈会召开时,陕甘宁边区的处境异常危险。因此,毛泽东首先报告了陕甘宁边区“危险的政治环境”,之后才提出拟讨论的文艺问题。正是《讲话》“引言”关于边区政治环境的报告,引发了与会者对当时延安时局的关心,开始了与毛泽东的互动。据刘岘回忆:“因为当时局势很紧,胡宗南的军队向边区进攻,关中一带打得很凶(延安各机关也在备战),有位同志忽然站起来请主席谈谈最近和国民党打仗的情况。主席说:‘地还是要种的,风还是要整的。’接着说了四句:‘整风学习,不违农时,精兵简政,多余迁徙。’”魏东明回忆:“当时传说胡宗南要进攻边区,有人写纸条请毛主席谈谈时局,毛主席说,看样子还不用着忙,鸡子还不要杀掉,婆姨娃娃还不用搬家。他说:‘留得青山在,不怕没柴烧’,干部就是我们的‘青山’,如果‘蒋委员长’想来延安,我们就把坛坛罐罐留给‘委员长’,把干部带到山沟里去,到了山沟里,我们还要抽空整风,一定要把我们的作风整顿好。”罗工柳回忆说:“在座谈会开会前,有一段小插曲。当时文抗有很多人是大后方来的,对战争不熟悉。就在这时,胡宗南的军队在洛川一带围困陕甘宁边区,并准备进攻边区。参加座谈会的人可以隐约听到胡军的大炮声,有人写了一张条子说:大炮都响了,怎么办?递给了毛主席。主席说:没关系,前方有我们的军队在顶着,胡军是打不进来的。你们喂的鸡不要杀,孩子不要送给老百姓,万一前方顶不住了,我带你们钻山沟。”于敏回忆,第一次文艺座谈会讲话中,“人们很关切地提出一个问题:胡宗南会不会发起进攻。毛泽东回答得很干脆,也很轻松:‘他来,我就让他,无非是打碎些坛坛罐罐。’”周立波回忆说,座谈会上有人让毛泽东讲一讲时事,“他笑着说道:‘别的事情报上都有了。你们大概听到了,胡宗南打算要来打我们。我们呢,打得赢就打,打不赢就走呀。’大家都笑了。毛泽东同志又说:‘他们一定要进来,我们就让开,这一些桌椅板凳都送给他们,也算是相好一场。’……接着他说:‘现在他们还没有动手,我们是有调查研究的,你们莫着急,不要把鸡都杀了。’人们又大笑起来,特别是那些喂了鸡的女同志,笑得更响亮”。

首先,从作家彼此重合却又不尽相同的回忆记述中,我们可以明显感受到毛泽东口述版《讲话》的时代语境和现场氛围。1942年,陕甘宁边区在政治、军事、经济等领域处于极为困难的时期,日本侵略者的进攻与国民党对陕甘宁边区的经济封锁、军事威胁,使得延安的现实环境复杂险恶。这种险恶的政治、军事、经济环境不仅成为毛泽东原始口述版《讲话》“引言”的开端,而且也开启了延安文艺座谈会上的互动。

其次,这些回忆表明,毛泽东原始口述版《讲话》“引言”并不局限于单纯的文艺问题,而是通过对当时国际、国内政治、军事动态的分析介绍,引出文艺领域需要讨论的问题。将文艺问题置于延安时期陕甘宁边区特定的政治、军事、经济的历史语境中去考量,旨在让延安的知识分子、作家对中国抗战的时局、延安的危险处境有清醒的认识,以便能正确看待“文艺工作与一般革命工作中间的正确关系”,并能在当时延安颇为紧张的时局中,幽默地与参会者进行轻松互动,在活跃文艺座谈会现场气氛的同时,也坚定了知识分子、作家的革命信念,从而为文艺工作者思考理解文艺与政治的正确关系设定了语境,为解决文艺“为什么人”及“如何为”的问题作了思想上的铺垫,对促进文艺服务抗战,文艺与现实的有机融合,宣传抗日救亡思想,完成民族解放的历史任务意义重大。这些有关延安时局的互动内容,虽未出现在《解放日报》公开发表的《讲话》“引言”中,却构成了原始口述版《讲话》的现实语境,依然可视之为毛泽东《讲话》“引言”的有机组成部分。

总之,通过上述考察,得以窥探毛泽东原始口述版《讲话》的历史风貌。相比于公开发表的《讲话》,原始口述版《讲话》能将文艺问题置于当时陕甘宁边区特定的政治、军事、经济语境中去考量,并能结合现场环境,即兴发挥,与参会者进行轻松和谐的互动,语言幽默风趣、深入浅出,有强烈的现场感。可以说,原始口述版《讲话》虽不及修改后公开发表的《讲话》系统化、条理化,却呈现了毛泽东文艺思想的最初形态,值得深入研究和关注。

作者简介:李惠,延安大学文学院副教授;高锐,延安大学学术期刊中心副编审。

文章来源:《河北学刊》2022年第2期