导语:1940年6月,中共甘肃省工委遭到破坏,甘肃省工委副书记罗云鹏和妻子张英被捕,8个月的罗力立也随父母入狱。1946年,罗云鹏被国民党特务秘密杀害。当年8月,因缺乏张英是共产党员的证据,张英母女被释放。至此,罗力立已经度过了6年多的监狱生活,她被称为“活着的小萝卜头”。罗力立回忆说:“我的童年是苦难的,但经历过苦难,才更懂得甘甜。父母和狱中叔叔阿姨的坚毅,在我心里播种了勇敢,他们的奋斗和牺牲,在我心里播种了理想。”

蚕豆秆,低又低,

结出的大豆铁身体。

力立对囚徒夸大豆,

世界上吃的数第一,

世界上吃的数第一。

小力立,笑眯眯,

妈妈转身泪如雨。

街头上叫卖糖板栗,

牢房里大豆也稀奇,

牢房里大豆也稀奇。

小力立,有志气,

妈妈的哭声莫忘记。

长大冲出铁大门,

全世界大豆属于你,

全世界大豆属于你。

这首《大豆谣》创作于1943年,是我的大囚友王洛宾写给我的。近80年过去了,我已经从一个历经苦难的小囚徒,成为一名两鬓染霜的退休教师。然而,只要我唱起这首《大豆谣》,就会想起视死如归的父亲罗云鹏、隐忍负重的母亲张英(原名樊桂英)、大胡子叔叔王洛宾,以及众多可亲可爱的人。

由同志到伴侣

我的父亲罗云鹏原名张会璇,黑龙江省巴彦县兴隆镇人。上中学时,因敬慕宋代哲学家张载,改名张敬载。早在天津南开中学读书时,他就积极投身抗日救亡运动,并成长为学生领袖。1931年“天津事变”后,他曾参与领导天津学生请愿团到南京向国民政府请愿。同年加入中国共产党,担任南开中学党支部书记。中学毕业后,担任中共天津市委秘书长。1934年,张敬载受中国共产党指派考入北平大学法商学院政治经济系,并在中共北平市委宣传部工作,其间,他参与了“一二·九”运动和“一二·一六”爱国运动的组织领导工作。七七事变后,他前往延安,在中央党校学习一年后,被派往陕北公学工作。

罗云鹏在北平大学读书期间的照片

1938年初,党组织又派张敬载到兰州担任甘肃省工委副书记兼组织部部长。他到兰州后,隐避在共产党员罗沔家里,与他假扮兄弟,改名罗云鹏。罗云鹏平日早出晚归,四处奔波,吃饭无定时,还要随时警惕特务追踪。他夜以继日地工作,组织甘肃省工委成员学习马克思列宁主义,主编党内刊物《党的生活》,为《西北日报》《甘肃民国日报》《抗敌报》等撰稿,宣传党的抗日民族统一战线方针政策;在皋兰、榆中、临洮、天水、徽县、靖远、武威等地建立基层党组织,发展了不少党员。

一天,中共中央驻甘肃代表谢觉哉找到在甘肃省工委所属的妇女委员会担任组织委员的张英,说:“罗云鹏是个单身汉,为便于掩护,组织建议你和他组个家庭,你看好不好?”

经过一个月的思考,张英觉得双方都是共产党员,有共同的思想基础和奋斗目标,接受了组织的建议。1938年8月,二人秘密结为伴侣。他们的新房没有一件像样的摆设,身上没有一件漂亮的衣服,怕暴露身份,也没拍一张合影。二人结婚后,便投入紧张繁重的革命工作,二人的小家成了党组织重要的活动据点。罗云鹏曾对妻子说:“别看我们的屋子又黑又小,却蕴藏着巨大的光辉。”

随父母入狱

甘肃抗日救亡运动的蓬勃发展使消极抗日、积极反共的国民党反动派坐立不安,他们借口统一领导,解散了一些抗日组织,封闭、查禁进步书刊,加紧反共步伐。为防患于未然,甘肃省工委决定分散隐蔽。1939年3月,罗云鹏偕妻子去到天水。4月初,又奉命返回兰州,经甘肃省工委秘书赵子明介绍,住进周家拐子5号。1939年9月17日,张英生下一个女婴,这就是我。父母为我取名罗俐丽,取聪明美丽之意。

1940年春,国民党反动当局在前方不断制造摩擦事件,在后方大肆搜捕共产党员和进步人士,强行解散革命群众组织,查封或销毁进步刊物,白色恐怖愈甚。中央指示,甘肃省工委成员中有可能暴露身份者回延安学习。为贯彻中央指示,甘肃省工委决定6月6日在周家拐子5号召开省工委委员全体会议。

6月5日,甘肃省工委书记李铁轮、委员林亦青赶到我家。当晚,他们和我父母围坐在油灯下,小声而热烈地谈论着工作,不知不觉到了凌晨。突然,几名警察闯入,叫嚷着要查户口,以“哪家有闲人,户主和闲人都得带走”为由,将我父亲和李、林二人带走了。

7日清晨,警察又闯入我家,乱翻一通,好在我母亲提前销毁、隐藏了省委机关的重要文件,对方一无所获。气急败坏下,警察要将我母亲也带走“谈话”。母亲料到此去难以返回,简单收拾下衣服,抱着我出了门。

刚开始,特务并未掌握我党地下组织的情况。在一次搜身时,从我父亲的礼帽中掉出一张二指多宽的小纸条,父亲急中生智,抓起纸条塞进嘴里猛嚼,特务只从其口中抠出一点混着血迹的残渣。原来,纸条是父亲为省工委委员会议起草的《全省党员教育计划》。狡猾的敌人虽然没弄清纸条上写的是什么,但由此看出了一些蛛丝马迹。

随着事态的发展,相继有人被捕,也有人叛变。父亲的共产党员身份暴露了。刽子手对他动用各种大刑,灌辣椒水、坐老虎凳、压杠子,无所不用其极。父亲被打得皮开肉绽,肋骨折断,死去活来不知多少次,但没吐露一点儿秘密。

我和母亲被单独关在一间小屋。一天深夜,母亲突然被带走审讯,特务要她承认是共产党员,并交出组织关系。母亲拒不承认。打手用竹条使劲夹她的手指,钻心的疼痛使她晕死过去。母亲在审讯室受刑时,我被扔在牢房。当母亲伸着血淋淋的双手跌跌撞撞跑回来看她可怜的女儿时,我已经哭得筋疲力尽,脸上、身上满是泥土、屎尿。

由于敌人未能从我父母及其他几位同志口中得到甘肃地下党的任何情况,所以省工委机关虽被破坏,但兰州市、榆中县、靖远县、天水县等地区的党组织都没遭到破坏。

不同寻常的大家庭

1941年4月,我们一家三口和林亦青叔叔被转移到坐落在兰州市黄河北岸李家湾东侧的沙沟秘密监狱,这里是中统特务机关囚禁共产党人、进步人士和其他“异己分子”的牢笼,也是制造了大量惨案、冤案的魔窟。

转移到沙沟秘密监狱当天,我们一家三口在监狱院子里相遇了。母亲刚立定,便看见两个看守架着一个跛足的男人,他面色黑黄,左边脸颊上有一道很长的伤疤,布满血迹的衣裳裹着他瘦削的身体。母亲一眼便认出了父亲,扑过去扶住他,泪如雨下。而我已认不出他,吓得不肯叫爸爸。

母亲看着父亲极度虚弱的身子,怎能放心,便要求和父亲关在一起,照顾他。看守所所长盘算,“要犯”罗云鹏病死了不好向上司交代,便把我们一家三口和林叔叔都关进一个大号。

大号里住着二十多位难友,其中有共产党员,有思想进步的国民党员,也有普通群众。难友们都很关照我,省下的东西给我吃,匀出的被子给我盖。我现在还能想起那个大牢房,一个大炕上,坐着长长的一排人,个个长头发、长胡须,这个抱抱我,那个亲亲我,这个给我梳头,那个给我唱歌。我从一岁到四岁,就生活在这样一个苦难而不同寻常的大家庭里。

狱中斗争

大号里的生存条件极差,空气污浊,奇臭难忍,夏天苍蝇、蚊子成群结队,臭虫、跳蚤、虱子捉也捉不完;冬天牢内不准生火,难友们几个人盖一床薄被。有一段时间,狱方借口年成不好,一天只给一顿饭。每天放风一次,时间很短。

要生存,就必须斗争!父母和林叔叔在大号里建立了临时党小组。首先是争取改善生活待遇。一次,国民党特务、中统驻西北局专员陈国英到监狱“视察”,父亲质问道:“共产党人努力抗战,何罪之有?我们强烈抗议这种虐待!现在国共合作,你们如此虐待政治犯,传出去一定会身败名裂!”紧接着,林叔叔提出了延长放风时间、不得克扣口粮、改善卫生条件、提供书报等几项要求。经过几次斗争,狱方做出了一些让步。

为了鼓舞士气,父亲和林叔叔在狱中教唱《国际歌》《游击队之歌》《义勇军进行曲》等歌曲。还在狱中掀起学习文化知识的热潮,父亲教林叔叔学英语,几个老红军都学识字,我也被卷入这股潮流中,除学会不少歌曲外,还背会了26个英文字母和几十个单词。为了锻炼身体,父亲教难友们练“八段锦”。为调节狱中枯燥的生活,父亲动员大家用黄泥捏象棋、围棋,还给我捏了小狗、小猫等小玩意儿。父亲和他的同志们,用热情和智慧将环境极差的牢房,变成了一所特殊的学校。

狱中斗争极大地刺激了特务头子,他们决定将罗云鹏隔离审查,于是把我们一家三口调到小号分别关押起来。从此,我们再也没和父亲一起住过,只能在放风时偶尔见上一面。分开的前一天,父亲对母亲说:“伶俐让人喜爱,美丽让人欣赏,但只有‘力’和‘立’才能显示力量,把‘俐丽’改成‘力立’吧,让她有力量地站起来。”这就是我现在的名字“罗力立”的由来。

狱友王洛宾为我创作《大豆谣》

小号是由大牢房隔成的小囚笼,一张土炕占去一大半地方,我整日被闷在不到三平方米的黑屋子里,不见阳光,再加上极度营养不良,常常生病,皮包骨头,长得头大身子细。

我常从牢房小门上送饭的小方孔钻出去,再爬到别的难友的囚笼,缠着他们给我讲故事,同我做游戏。住在我对门的是一位大胡子叔叔,他就是已故的“西部歌王”王洛宾。

1938年,王洛宾和萧军、塞克等文化名人到兰州从事抗日宣传活动,曾在共产党员丛德滋家住过。1941年,丛德滋被捕后,有叛徒向特务报告,说丛德滋曾赴青海与王洛宾交往,特务怀疑是“布置工作”,于1941年3月趁王洛宾来兰,将他逮捕。王洛宾入狱后,经受了残酷的审讯,但始终没吐露任何线索。他说:“一个音乐家不只要因音乐而伟大,更要因人格而伟大。”放风时,洛宾叔总会头顶花手帕,跳踢踏舞,唱新疆歌,给难友们带去美的享受。

洛宾叔几乎每天都向对门的我亲切地呼唤:“小力立,快过来。”这时母亲便把我托起来,从小门上的小方孔送出去,我迫不及待地跑到洛宾叔的囚笼前,踮起脚尖,洛宾叔从门上的小方孔把我接进去。他抱着我坐在那小小的土炕上,给我讲“猪八戒”“孙悟空”的故事。但给我讲故事可不轻松,因为他说的那些我在监狱中从未见过,所以他每讲一句,我都要提很多问题。

有一次,洛宾叔看我的衣服太破,心疼地说:“赶明儿大胡子叔叔一定给你买新衣服,再给你买朵大红花戴在头上,那跳舞才好看呢!”我好奇地问:“什么是大红花?”洛宾叔叔左比划右比划,竭力描述着大红花的样子,可我总是听不明白,因为我来到这个世界上,还未曾见过花朵。

我没见过花,可洛宾叔常说,小力立是监狱里的“无罪之花”,他用自己满腔的爱,抚育这朵花,他不仅教会了我《半个月亮爬上来》《在那遥远的地方》等西部民歌,还教会我不少京剧唱段和抗战歌曲。我一时成了难友们最欢迎的“小演员”,给阴沉的牢房带来一丝生气。

洛宾叔不仅教我唱歌,还为我写过一首歌。

一天放风时,我跑到洛宾叔身边,歪着头问他:“大胡子叔叔,你说,世界上什么东西最好吃?”他回答:“是不是馒头?”我神气十足地说:“不对!”洛宾叔又猜了几样东西,还是没对。四岁的我从口袋里掏出一粒捡来的大豆(即蚕豆),认真地说:“你看,这才是世上最好吃的东西!”

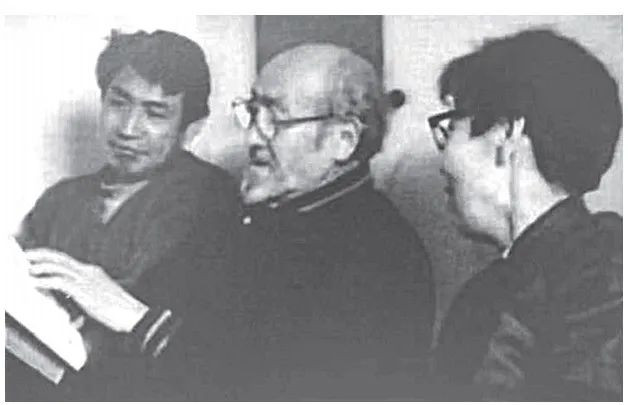

1994年3月10日,王洛宾在山西运城罗力立家唱《大豆谣》

看着我干瘦的小手和天真的表情,洛宾叔一阵心酸。回到囚室后,他用空牙膏皮在纸烟盒上为我—他的小囚友,谱写了一首《大豆谣》。这首歌饱含着洛宾叔对我的深切同情,寄托着洛宾叔对我的殷切期望,抒发了洛宾叔对美好未来的无限憧憬。

浩气永存

1945年8月,日本宣布无条件投降。胜利的消息传到监狱,大家喜出望外。父亲辩证分析了形势发展,指出两种可能趋势:第一,国民党反动派亡共之心不死,可能发动内战,镇压革命势力,彻底破坏统一战线;第二,共产党抗日力量强大,全国人民要求和平统一,建立民主自由的新中国。他提醒同志们:斗争必然会继续下去,最后胜利一定是属于人民的。当前要抓紧这个有利时机,要求无条件出狱,恢复自由。

之后,更大的喜讯传来,毛泽东及周恩来亲自去重庆和国民党谈判,国共双方代表签署了《双十协定》,国民党被迫承认和平建国的基本方针,“协定”具体规定,保证人民享有民主和自由的权利,还规定取消特务机关,释放政治犯。

重庆谈判后,父亲多次和看守所所长交涉:“《双十协定》签订了,国民党如果有诚意,就应全部释放政治犯。”中统机关被父亲的正义行为所震慑。1946年2月,中统西北局专员陈国英、秘书王绥之、沙沟秘密监狱看守所所长张效仁等大小特务头目开会讨论对策,认为“罗云鹏顽固不化”,决定将其“秘密处死”。

处决前夕,省调统室派特务去监狱同父亲“谈话”。特务问:“如果放你出去,你准备干什么?”父亲坚定地回答:“准备到延安,做共产党员应该做的事情!”

1946年2月21日,是我永生难忘的一天。中午,我正在土炕上睡觉,突然听见有人喊“力立!力立!”母亲忙抱起我,我们娘儿俩看见父亲站在小门外,后面跟着几个持枪的狱卒。父亲亲切地对我说:“爸爸要出去了,你要听妈妈的话,以后爸爸来接你们……”并嘱咐母亲,“有机会要‘回家’”。

临刑前,特务又一次劝我父亲投降,父亲面不改色,大义凛然地说:“我生为共产党人,死为共产党鬼!”他高呼着“中国共产党万岁”,从容就义。

父亲被押走后,敌人欺骗母亲:国共和谈后要释放政治犯,罗云鹏是共产党点名要走的,已经把他送到延安。事实上,父亲在被押出监狱的第二天,就被特务在看守所后山的一块空地勒死了。罗云鹏,党的好儿子,为了中国人民的解放事业,为了共产主义信仰,献出了他36岁的年轻生命。

父亲壮志未酬身先死,他没有听到人民欢呼胜利的声音,没有看到新中国的成立,但是,以他和千千万万烈士的血肉之躯铺成的祖国大地,已盛开出绚丽的花朵;以烈士的足迹开拓出来的道路,一天比一天宽阔!

1946年,在我七岁的时候,监狱处理积案,由于一直未证实我母亲是共产党员,便将我们释放了,我们母女至此结束了六年多的铁窗生涯。但特务机关警告我母亲:半年内不准离开兰州,不准与任何“赤色分子”联络。

罗力立出狱半年后

母亲始终牢记父亲的嘱咐:“有机会要‘回家’”。为了找党,为了“回家”,1947年,母亲和我寻机离开兰州,先到西安投奔我姨妈,和我外婆团聚。1948年,母亲带着年迈的外婆和九岁的我,冒着生命危险从国统区偷渡黄河回到解放区,回到山西省安邑县。回到家乡后,母亲重新参加了革命工作,重操旧业,做妇产科医生。我也走进校园,圆了学生梦。1950年7月10日,中共山西省委组织部决定恢复母亲的党籍,我们娘儿俩终于“回家”了。

我的幼年同《红岩》中的“小萝卜头”一样,是在国民党反动派的监狱中度过的,是苦难的,但也是光荣的。我有幸生活在信念无比高尚、意志无比坚定的父辈中间,他们的言行深深影响了我,培养了我追求真理、乐观向上的品格,帮助我确立了不可动摇的共产主义信念。如今,我已退休多年,但一直竭尽所能参加社会工作,宣传父辈先烈的事迹和精神,传薪播火。

(中央民族大学王红同志对本文亦有贡献,特此鸣谢)

(作者单位:山西运城康杰中学)