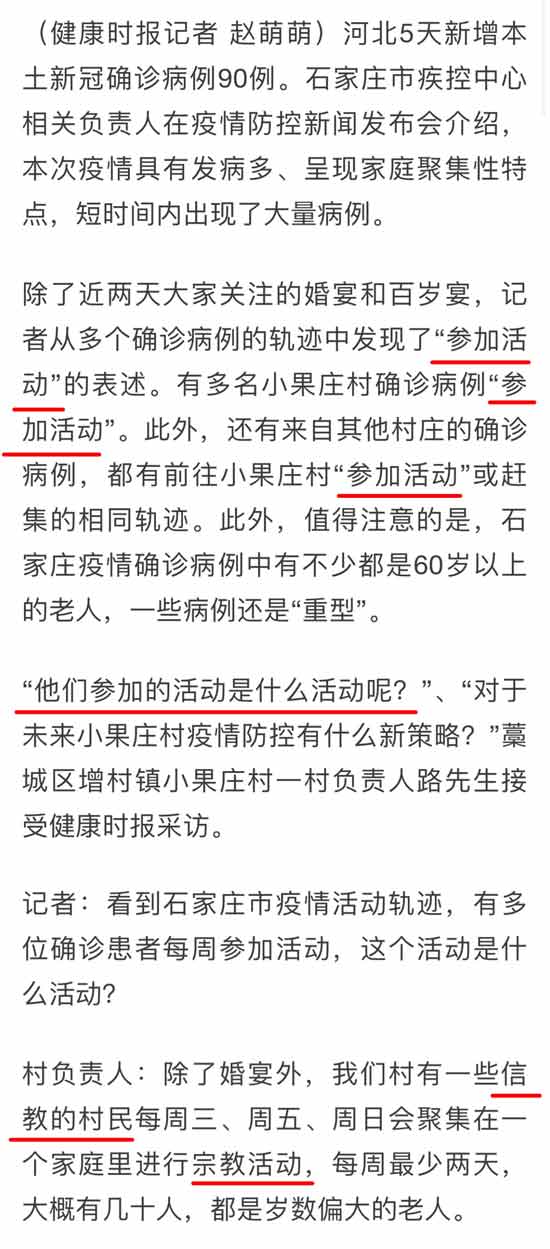

河北疫情的暗面——西方宗教对中国农村地区的入侵

欧洲金靴

在80年代之前,由于磅礴的集体经济和强大的基层党组织的统领,农村地区的精神文明容量是非常富足的,几乎不存在外来宗教力量的插足。但是“家庭年产承包责任制”宛如一把刀子,它将农村切开了一道口子,公有制经济这座大堤逐渐被瓦解。各类原本被新中国在1949年之后消灭的污垢,也就重新在农村地带寻觅到了寄生之所。

令人震惊!

1.

其实早在石家庄疫情爆发之前就有网友爆出过有境外传教人士在石家庄的农村地区进行传教活动,其中就包括藁城区小果庄村。

不禁想问:这些境外教士在非常时期跨境传教,河北石家庄当地的卫健部门和民宗部门是否有考虑到卫生风险?

尤其,当下中国整个北方突遇历史性寒潮(加长病毒潜伏期、加强病毒存活率),宗教活动为何不像其他各类商业活动那样被一视同仁得禁止?宗教事务管理局是否存在渎职?

太多年以来,似乎宗教事务已成了各级地方政府管理的“边缘地带”,总是以一种极其敏感和微妙的姿态屹立于社会管理矩阵之中,导致各职能部门的管理人员对待宗教活动总是小心翼翼。

这也就直接造成了境外宗教势力在中国明目张胆、目中无人的传污撒垢。

特别之特别,是在农村地区。

需要看到,本次被曝光的石家庄小果庄村,参与基督教派传教活动的,大部分是大龄的老人群体,这是一个非常值得警视的现象。

在当今许多经济落后、文明隔断效应显著的乡村区域,基层党组织的控制力在不断弱化,尤其文化构造力趋近于放养状态,这给了境外宗教入侵真空、稀释党组织影响力的机会。

事实上在今日中国,“三个世界”已现端倪:

「北上广深杭」是一个世界,这里发达先进、文明程度趋近于迄今为止的人类历史最高峰,是国家前进的火车头与示范地;

「二线城市群」又是一个世界,这里充斥着大量潜规则和江湖规矩;

「深山老林、偏远幽谷」,则是中国境内的第三个世界,这里是随处可见的原始封建形态和完全断档断层的落后文明——而这些鸟不拉屎的封闭地域,正是80年代之后一大批“艾滋村”、“童养媳村”、“拐卖儿童村”、“代孕村”的聚集地。

同时,也包括一大堆令人触目惊心的“基督村”、“全能神村”、“气功村”、“念经村”……

在这些原始封闭的村落中,不见村党支部奔走进行党群建设、马列宣讲,却是明晃晃的举全村之力修筑的教堂神庙,以及随处可见的宗教元素。

2.

根据《中国保障宗教信仰自由的政策和实践》白皮书的数据,眼下,中国天主教徒最集中的省份正是河北,约占全国三分之一。

许多国际知名的天主教地下教会的领袖(如已故的保定教区范学淹主教),都来自河北省。这也是本次由河北疫情所引申展开的、必须引起上层关注的一个阴暗角落。

河北保定附近的东闾村,许多人应该有所耳闻,是“业内”著名的圣母朝圣中心。

其次山西、陕西、内蒙古、四川、福建(长乐、福安),也是天主教徒大批聚集的地域。

而且,往农村地区下沉的趋势已经是越来越明显。

如山西太原教区清徐县的六合村,2018年时统计有超过7000名教徒,是中国天主教徒最多的村庄。

除了天主教徒,还有新教徒,其集中的5个省份是河南、浙江(特别是温州市以及杭州市萧山区、慈溪、温岭等)、福建(特别是福清)、安徽、江苏(主要在宿迁、淮安)。其次是山东、云南、黑龙江(特别是大庆)、辽宁、江西等省。

这其中,河南和云南的新教信徒最多,均超过5%比例的人口是新教徒(不包括家庭教会的信徒),且同样多集中在农村地区。

如云南省西北角的贡山县,新教徒占总人口比重高达85%,是中国基督徒比重最高的县。

3.

中国大陆基督教势力大面积兴起,是在1979年后。

由于三自爱国运动的重新崛起,1980 年,中国基督教三自爱国运动委员会恢复了活动,并召开了第三次全国会议并成立了中国基督教协会。

此后,官方新教教会的中国基督教三自爱国运动委员会、中国基督教协会,以及官方天主教会的中国天主教爱国会、中国天主教主教团越做越大,逐渐呈现出尾大不掉的势头。

目前,据基督教全国“两会”统计,我国信仰基督教的人数达2305万,教堂及活动点总数超过5万个,有近4000名牧师、3.7万名教职人员和近15万名义工。全国有20所神学院、圣经学校,其中金陵协和神学院为全国性的神学院。共出版发行5800多万册圣经。

有这样的全国性氛围,也许也就不难理解为何近十年来屡屡发现有中小学课本教材出现了传教题材。

包括在文艺界,某些反动电影(如《无问西东》)甚至一些主旋律电影(如《决胜时刻》),都在影片剧情中强行加入基督情节,仿佛暗指中国革命之所以能够取得胜利,是因为有了洋人洋教的“助力”。

这是在意识形态与民族两个层面,对中国共产党和中国人民的一种“双杀”。

类似于美片《血战钢锯岭》这样披着反战的外衣、实则为传教内核的宗教电影,能够在中国大陆被某些资本大力宣传,这无法不让人心惊。

4.

继续说回中国农村的宗教现状。

从历史的视角分析,在80年代之前,由于磅礴的集体经济和强大的基层党组织的统领,农村地区的精神文明容量是非常富足的,几乎不存在外来宗教力量的插足。

但是“家庭年产承包责任制”宛如一把刀子,它将农村切开了一道口子,公有制经济这座大堤逐渐被瓦解。随之而来的就是知识青年的重新返城和青壮劳动力被大城市的吸纳。

从80年代开始,农村的老人们,彻底成了被抛弃的群体。

如是局面下,各类原本被新中国在1949年之后消灭的污垢,也就重新在农村地带寻觅到了寄生之所。

如成规模的拐卖妇女儿童团伙、代孕团伙、卖淫团伙、买卖器官团伙、藏匿军火的黑社会团伙——以及,境外宗教传教团伙。

两年多前,《经济师》杂志就在2018年第1期刊载过一篇《新时期农村妇女精神生活的现状、 成因及对策》的调查论文,作者乔田语教授、张国民教授。

在乔教授和张教授的论文中,认为“农村大龄群体的自我价值追问缺乏合理性”是农村文明逐步沦陷的原因之一。

晚近四十年,随着空前规模的城镇化、人口与资源向城市中心移动,农村地区的“被抛弃感”远远要大于前三十年。

建国前三十年,不论是知识青年上山下乡政策,还是“赤脚医生”这样的农村合作医疗制度产物,优质资源反哺农村、坚决不抛弃农村,这是毛主席时代的经略国策之一。

只是后来随着对资本集聚的强烈需求,近三四十年来已经闻不到多么浓烈的“拥抱农村”的味道。

随着经济地位和政治地位的滑坡,必然带来的就是农村文化的崩塌和精神层面的彻底贫化,这些对于外来宗教而言都是可乘之机。

在乔教授和张教授的调查中还发现,大多数农村人群比较偏向于传统的道教和本土化的佛教,但大都不是真的信教,且存在盲目跟风以及封建迷信的问题。

还有部分人,便是拜信了破门而入的基督耶稣。

这些老人大都出于生活的不如意,因而想在宗教的世界里寻求慰藉,在虚幻的宗教世界里学着说服自己认命。

这都是精神世界匮乏的标志。

原本,马克思主义是可以填补他们的心魄的,但是在论文分析里认为,在很多农村老龄人看来,有关马克思主义的东西似乎“只是国家政府工作者和学者们关心的国家大事,对于她们而言只是一种以自己知识水平难以领会的理论, 同样马克思主义在她们的生活中并没有太大的作用和影响”………

马列主义高居庙堂而远离底层工农阶级,这,就是淡化乃至放弃「JJ斗争」与「继续革命」的后果。

根据1997年10月16日国务院新闻办公室发布的《中国的宗教信仰自由状况》显示:自80年代以来,短短十六年中国的基督教团体恢复和新建教堂超9500所;至1996年底,累计印刷发行《圣经》达1800多万册,并受到多种免税优惠;中国基督教协会自1983年起编辑出版的《赞美诗》,至1996年底累计发行达800多万册……

这在当时是作为一项正向的成绩的。

眼下,接邻河北的北京市已经做出了表率,希望全国范围内可以跟进。

美国为首的西方国家集团已经深刻又生动地证明了,基督耶稣上帝圣母玛利亚......统统驱除不了新冠病毒。

比如下面这位法力无边的基督大仙,肯尼思·科普兰,在电视节目里发功做法、向冠状病毒喊话:“我代表耶稣,审判你们(病毒)!你们这些破坏者,杀人犯,马上离开这个国家,滚出去,我要对你们进行审判!……”

我只能说一句:MDZZ!

能够带领人类战胜疫情的,只有共产党。

5.

“无神论”,应当是我国一个最基本最基础的社会文明原则,马列主义和毛泽东思想是党永远高举的旗帜,这是意识形态的红线,绝对踩不得。

曾经在九十年代后期,从东北向全国渗透,我们是走过一段短暂但危害影响巨大、直到今天都仍在清除荼毒的xie教弯路的。

农村,是共和国诞生与崛起的摇篮;共产主义,是共和国的旗帜信仰。

这两者,永远不可抛弃,亦不可使其分离。

(全文完)