二十来天前,西北某市的一场火灾点燃了国内网络上的怒火,层层加码、一刀切等防疫乱象顿时成为热点话题,网络空间怨声载道,不少地方居民开始以“冲卡”“非暴力不合作”等方式表达不满;接着,一群讲着港普、台普的热心市民借助线上通讯远程指导,或混迹于线下各种自发/非自发的“学生/群众运动”,配合名人大V的推波助澜,一时之间民意沸腾。至此,防疫政策急速转向,基层疫情开始起飞,直到今天,全国感染潮已成大势所趋,行程码正式下线,但我们却似乎并未迎来一个美丽的新世界。

从率先躺平的广州,到不堪重负的达州、保定,再到全城高烧、阴性清零的北京,曾经被视为危言耸听的预测数据最终变成一声声真实的呼救与哭泣,无论专家与媒体如何用“善意的谎言”安抚人心,都难以挥散大众内心对未知的恐惧。

反应过来的人们再次想起蝴蝶振翅的时刻,那些举白纸的青年,呼唤“放开”、“用身体把门撞开”的人,或许也到了该为他们的盲目偿还代价的时候。那些因“放开”而无辜受苦的病患及家属当然有权表达他们的任何愤怒,正如那些学生在群情激奋时也不曾分辨他们的抗议究竟应指向何事何物,但实事求是地说,大门是早已松动的,学生只是“不巧”地成了那个伸手的人,也因此加速了危机到来的进程。

如果翻翻历史就会发现,这是一次并不新鲜的昨日重现。比如曾经也有一批热血青年,在当年社会主义阵营多米诺式垮塌的历史潮流中走上街头。可是当他们的口号开始变成“不自由,毋宁死”,当他们播放着某国之音的广播,以此来“与世界接轨”“撞击世纪之门”时,就注定了这是一场将夭折和被玷污的行动。

尽管当时的许多青年还未必能意识到这里面有什么问题,因为他们真诚地相信自己反抗的正是世上最邪恶的东西,本着“敌人的敌人就是朋友”“凡是敌人反对的,我们就要拥护”的原则,或许它山之石,也可以攻玉。但是,就像文化研究著作《隐形书写》(本文主要思路都学习自此书,推荐阅读)中谈到的——

历经80年代的文化实践及其非意识形态化的意识形态构造,“告别革命”间或成为90年代一种深刻而可悲的社会共识。与“革命”同时遭到放逐的,是有关阶级、平等的观念及其讨论。革命、社会平等的理想及其实践,被简单地等同于谎言、灾难,甚至等同于“文革”的记忆。作为90年代中国的社会奇观之一,是除却作为有名无实的官样文章,社会批判的立场,不仅事实上成了文化的缺席者,而且公开或半公开地成了中国知识界的文化“公敌”。取而代之的,是所谓“经济规律”“公平竞争”“呼唤强者”“社会进步”……一种比政治禁忌更为强大的“共识”与“默契”,使人们拒绝指认并讨论类似亲历中的社会现实。似乎指认阶级、探讨平等,便意味着拒绝改革开放,要求历史“倒退”,意味着拒绝“民主”,侵犯“自由”。

如果我们把这段话里的“告别革命”替换为“告别防疫”,把“文革”替换为“层层加码/过度防疫”,把“社会批判的立场”替换为“拒绝与病毒共存的立场”,你就会发现历史是如何惊人地相似,如何地不重复却押韵,而我们却不曾在历史中吸取任何教训。

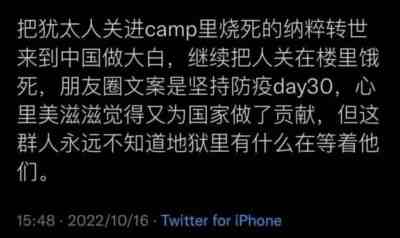

一个中国社会始终挥之不去的幽灵,直到今天依然若隐若现于有关防疫的种种言论。我们可以在网上看到很多类似的转喻,如“三年抗疫”不过是一场轰轰烈烈、劳民伤财的政治运动,基层工作人员在权欲的迷失中践行着“平庸之恶”,更有甚者,将方舱医院称作灭绝人性的“法西斯集中营”。

但有趣的是,这些自称“撞开大门”的人常指责反对者不理解他们的善良动机和队伍的复杂性,却毫不犹豫地相信文革的发生是源于领袖的权欲膨胀和集体的疯狂无理性,他们蔑视一切官方说辞和听信官方说辞的“奴隶”,却把与此相关的主流叙述当做历史的全部事实,不许有丝毫质疑。

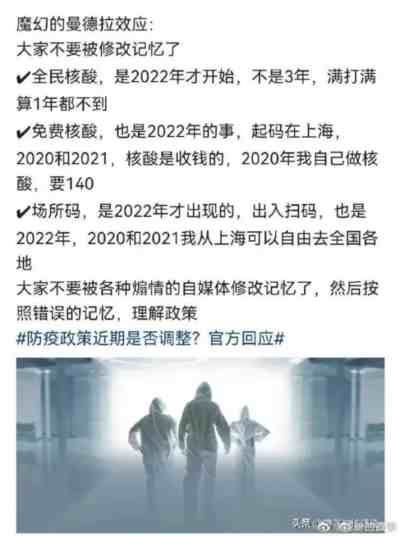

在一篇篇催人泪下的热门文章中,建筑于苦难之上的悲情叙事确立了道义层面的绝对合法性,因而,无论这些文字如何再用个体记忆替代集体记忆、用“岁月史书”模糊事件发展的细节与时间线,都不妨碍它们在一段时间内的互联网上形成强大的话语霸权。所有试图探讨数据,探讨悲剧发生的原因及解决方案的声音都被迅速扣上无数顶帽子,被视为“朝廷走狗”“人民公敌”。

就像我们无法否认文革中某些知识分子的悲惨遭遇,我们同样也无法对过度防疫中的那些悲剧无动于衷,亦感到不应去阻拦来自人民的呼声。于是,许多原本持有坚定立场的人都和笔者一样在这场舆论风暴中开始动摇,任由公众情绪不断极化、蔓延,而使不一样的声音最终陷入沉默的螺旋。

可是,这些所谓“人民的呼声”,真的就能代表所有人民或至少绝大多数人民的呼声吗?

那些曾天真地期盼着“蓝色文明”“自由彼岸”到来的80年代知识分子,却始料未及地迎来了一个光怪陆离的商业时代,降临中华大地的不是什么“启蒙主义”,什么“人文精神”,而是金钱涌流的都市、消费主义的景观、不断拉大的贫富差距和日渐原子化的个体生存。

如同今天的青年热爱转发歌曲《Do you hear the people sing?》(你听见人民的呼声了吗?)一样,当年的知识分子也热衷于为人民代言,在“民间—官方”的二元对立语境中参照自己或他人相对“官方”的距离确立彼此道义上的高度及为人民代言的合法性。可是,当他们呼唤的道路最终将更多的people甩下列车、抛向深渊时,他们是否还会继续为这些people而sing呢?

大多不会,因为在一个恰恰由官方主导的经济体制转轨过程中,假如这些知识分子要赞美“开放”“接轨”的进步与科学,就等于承认自己在这点上与之合流的事实,享受了它带来的红利;而假如要批判这一进程所造成的苦难与贫穷,同样也必须承认他们自身正是造成这些苦难的原因之一。当然,也有人会,洗净自己身上的血污,继续把一切归咎于那个无所不能的庞然大物。

于是,这些常常既以离经叛道者自居,又相当道德主义地奉“本真” “勇气”“良心”为至高价值,大张挞伐异见者的“麻木”“懦弱”“卑劣”,而自己则豁免于任何责难,永远占据道德高地的良心知识分子们,最终也走向了自身的反面,成为他们最厌恶的那种人。

同样的价值观念和思维方式一直延续到了今天。在关于之前火灾的发布会上,发言人一番类似“居民防火意识较差”的言论激起众怒,被视为荒谬至极、草菅人命的“欲加之罪,何患无辞”,但同时,那些理直气壮地主张“躺平”的声音却显现出与之相差无几的逻辑——我们将如何解释、如何面对“躺平”之后更大数量的死亡和悲剧?

答:生死有命,富贵在天。答:这就是自由的代价。背后的潜台词是:也只能怪他们防护意识不足、运气不好、体质太差,怪没有人脉、没有家底,这都是没办法的事情。

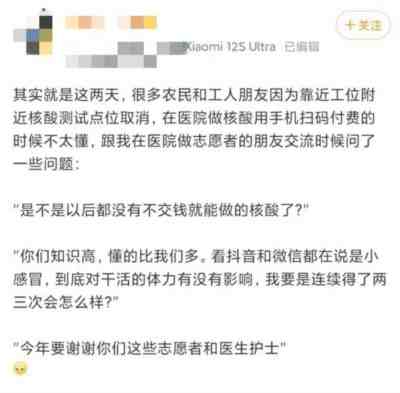

就连主流声音也从最初的“一方有难八方支援”“坚决打赢疫情防控攻坚战”走向了“每个人是自己健康的第一责任人”。这句话对那些只要自由不要责任、只要权利不要义务的极端利己主义者,确是一种必要提醒,但对更广大的底层群众来说,不是每个人都有为自己健康担责的能力和条件。

是他们用劳动和汗水供养了城市和我们的“现代生活”,是我们享受的一切占据了原本也属于他们的资源和空间,是具有社会主义特点的兜底性办法保障了他们中的大多数享有免于感染新冠的自由、避免了最灾难性情形的发生,可是如今,彻底抛弃这份曾经的坚持就等于将他们也抛到了名为“自由”“共存”、实为“优胜劣汰”“适者生存”的原始丛林中。

舆论的阵地是如何一步步失守的?

就像一位读者在留言中所说,“意识形态领域的崩塌从来不是从年轻人开始的,他们只是把这种崩塌展现了出来”。

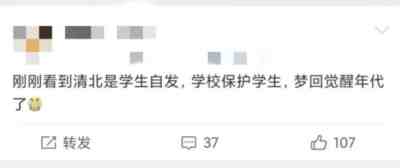

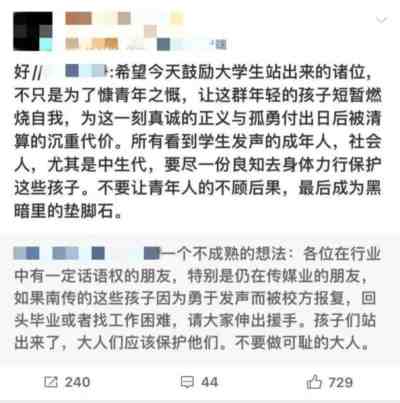

只要稍加注意就会发现,最开始参与行动的学生几乎都来自艺术、传媒院校,而为之声援者同样无一不是新闻、电影、音乐、脱口秀等文化领域的名人大V。在此之前,他们大多岁月静好地谈论着文艺、爱情、品质生活……或严词控诉中国电影如何被政治染指而奄奄一息,可是,却都在这次总演练中暴露了那些“文学/艺术/媒体独立于政治”的谎言,所有看似超然独立的姿态最终都将图穷匕见,表达为相当明确的政治观点和阵营选择——以“民主自由”的旗号改变政策方向或颠覆政权。

不过,与其剑指什么“境外势力的金钱收买”(尽管这的确存在),倒不如说这更是一种“历史潮流”下的必然,只是这里的“历史潮流”已不再关乎任何人民利益或进步方向。

有些收买是不需要靠金钱的,甚至让你无从察觉它的存在,它叫作“去意识形态化的意识形态”。至今仍有许多人对“意识形态”存在误解,认为它就是教科书或新闻联播里“假大空的政治洗脑”,而只要与它拉开距离就能独立思考,独立于意识形态的影响之外,所以就说要“去意识形态化”。

但一种因有意或无意的自我暴露而被普遍识别和质疑的意识形态恰恰是失效的意识形态,真正强大而有效的意识形态是那些你说不上来为什么却由衷相信的东西。

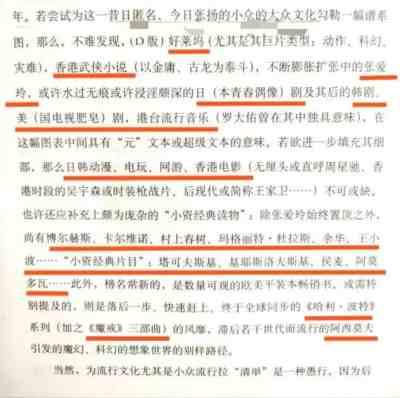

例如文艺青年就由衷相信,流连于那些高雅而迷人的小资“必看片目”“必读书单”是完全自由自愿的选择,它们无关政治、无关利益,无关世俗中的蝇营狗苟,只关乎爱与良知、艺术与美,这些精神食粮代表着人类文学艺术的最高成就,包含了人类历史的全部真相,而只有被这些小众文化所深刻熏陶的人,才能真正具备“独立之精神,自由之思想”。

但令人忽略的是,这一看似为人类代言的文艺套餐却相当一致地大多由曾经冷战中的资本主义阵营而来,或保持着与之步调一致的文化姿态,一种“倒置并固置的冷战逻辑”——自由主义,好(√),共产主义,坏(X)。同样在《隐形书写》中,有这样一段精准但隐晦的叙述,笔者尝试照个人理解在括号内稍作注释。

这份事实上喂养了后冷战、“后革命”的一代人的文化食谱,抹去了当代史记忆(当代史中的国际共产主义运动),抽空了20世纪的中国文化印痕(社会主义革命与建设的文化遗产),斩断了众多文本在其原产地的历史、现实藤蔓(世界各国的左翼运动、解殖运动背景),飞升于冷战的铁血对峙之上(看似独立于任何阵营之外),呈现着一份脆弱的纯净(“纯文学”、“纯艺术”的空想)。在这剔除了政治污染的纯净飞地(小布尔乔亚的文艺消费)之上,20世纪的历史纵深不是在诸多断裂、暴力无痕的隐形空白间萎缩,而是干脆成了某些支离破碎、全无趣味与实感的污渍、血痕(“非人的年代”),成为中小学教科书苍白的文字(空洞的政治宣教),成了文明史浩渺剧目中无差异可言的,间或可悲、可爱的小插曲(“人性共同的悲剧”)。如果说,全球化时代,新自由主义主流文化的重要症候之一,是历史纵深感的消失,那么,这处飞地(文化的殖民地)于成就这一全球主流(新自由主义文化霸权)建构之时功不可没(难辞其咎)。

其结果之一便是,太多青年已无力再分辨那些历史上有着截然不同的目标、纲领、斗争对象和理论基础的政治行动,而只能通过呼喊美丽空洞的口号、cosplay影视剧中的“孤勇者”形象来体认“革命”“反抗”“介入社会”的全部意义,甚至能堂而皇之地搬出“五四”、《国际歌》、切格瓦拉等左翼文化标志为新自由主义招魂。

没有人能否认那些客观存在的社会问题都需要解决,多数青年的热血与正义感也从来不假,但现实的困境在于,新自由主义文化的无孔不入,使每一个在成长中感到困惑、压抑和束缚的青年,每一个对社会有所关注却终究涉世未深的青年,只要开始觉醒和愤怒,就注定要走向一片荆棘密布、险象环生的沼泽。今天对这些青年或叹息、或嘲笑、或恨铁不成钢的过来人们又有几个不是从这片沼泽地里摸爬滚打出来的呢?

而沼泽里的花朵又太过迷人,一种携带着个人英雄主义的揽镜自照使他们几乎不可能将大众的真实生存置于自我的完美想象之前,不需要严肃思考,不需要辛苦实践,只需念一些新自由主义框架下的“人权”“自由”“普世价值”“公民社会”之类好听的大词,人人都是“当代鲁迅”,人人都是“自由斗士”。如果最终无法走出这片沼泽,那可能就会像某些大V自己说的,变成那种(一边表演着反叛姿态,一边累积着文化资本,一边名利双收,一边继续蛊惑下一代青年的)“可耻的大人”。

最近常常会看到有人缅怀文化上“生机勃勃、百花齐放”的90年代。在这一现象中我们同样可以清楚看到,某些流行于发达国家的大众文化是如何在国内以小众的面目出现,又以小众的声音盗取了大众的名义。

无论是近年来因“港风美人”“怀旧潮”而兴起的“90年代热”,还是网友们念念不忘的那些“童年回忆”(引进动漫、电影、电视剧),在带给我们耳目一新的审美快感之外,却也都无例外地指向了同一个东西——消费主义。

90年代能买得起时装、买得起首饰和化妆品、用得起电脑电视、有闲心看电影和演唱会的,显然不会是中国人口里的绝大多数,这些沉默的大多数不仅与这些时尚消费无缘,而且还要面对大下岗的危机,进城务工的辛劳和无法预料的治安风险,而他们均在这样一种“黄金时代”的叙事中消失了。

似乎很难苛责为什么这些平时爱为弱势群体发声的人,此刻却对他们不再关心,也许不是不关心,只是没有那么关心,只是渴求生存的人性不如追求精神享受的人性高级,只是他人想要吃饱穿暖的自由在自己的观影自由面前显得太过不值一提。

与其诉诸道德,倒不如说是阶级身份决定了他们如果不经反思就只能感受到自己和自己所处阶级需要的那些“自由”与“人性”,这就是为什么毛泽东说“在阶级社会里就是只有带着阶级性的人性,而没有什么超阶级的人性”。

以市场为基础而建立的新自由主义大众文化,实际上所满足的正是这样一种臣服于资本逻辑的消费主义和个人自由至上主义。没错,今日盛行于全球的自由主义,占用了“自由”这个美好的名词,但实质却早已与“自由的前提是不妨碍他人自由”“我不同意你的观点,但誓死捍卫你说话的权利”这些宝贵精神毫不相干,而是沦为一种精致包装下虚伪的极端利己主义。

就像那个世界上最大的新自由主义国家一样,可以一边高举火炬扮演“人类灯塔”,一边以“民主”的名义施行霸权,以“人权”的名义损害他国人民的生存权与发展权,以“自由”的名义剥夺第三世界国家免于贫穷、饥饿和战乱的自由。

文化交流的开放与文化市场的繁荣原本是好事,但在一种不对等的国际关系中,在完全不设防的状态下,想象中绝对平等的文化交流,最终只会变成强势者单方面的入侵和渗透。这并不是说要草木皆兵地视所有西方文化/资本主义文化为洪水猛兽,事实上它们大多有着很高的艺术价值,如果人人都能“取其精华,弃其糟粕”,那当然是最好的事,但真实情况是,自90年代始(或许更早),在我们尽情享用丰富多元的文化产品的同时,新自由主义文化同死而不僵的封建文化一起在这片土地上复苏了所有在过去革命中所革掉的东西,培养出一代又一代新的“精致的利己主义者”。

如果说“开放”是一种历史的必然,那至少我们要问,为什么偏偏不设防呢?

当“吃着火锅唱着歌”的朋友们奔向浦东,就难再喊出麻子那句“公平,公平,还是公平”。当经济决定论和实用主义成了不言自明的政治正确,一切有关信仰的讨论便因不合时宜而被悬置到遥远的未来。“杀四郎、抢碉堡”的记忆还未远去,就交由黄四郎们批量供应全新版本的“主旋律”,和报纸上的八股文章、课本里的哲学教条一起,消耗着人们对理想的信任和期许。潘多拉的魔盒打开之后,“所有命运馈赠的礼物,都在暗中标好了价格。”

知识分子们则试图将“国家”与“祖国”相剥离来抵抗主流意识形态的收编,剔除“爱国”这一概念中为他们带来创伤的社会主义元素和话语,只留下一份优美的乡愁与文化认同。但很不巧,对方也是这么想的。在一种不谋而合的主流文化构造中,当人们说起“爱国”,唱起《万里长城永不倒》《我的中国心》《我和我的祖国》,都已不再必然包含着“爱工农大众”“爱共同理想”“爱共产主义”。

而由于那些爱国的“反体制英雄”们真正的目的是反体制而非爱国,当这种文化策略失效时,不甘心者便再次以“官方”为基准,掉头倒车,走向某种我们现在所说的“恨国主义”或“逆向民族主义”。

身为宪法规定的国家主人、社会的一份子,实行公民监督、伸张公平正义原是应有之义,但当这样一种批判立场脱离了现实基础,变成“为骂而骂”,且往往要背靠欧美发达国家的话语霸权,对一个发展中国家及其人民进行种族歧视和言语霸凌时,则实际上也与他们最痛恨的“伥鬼”“法西斯”“站不起来的奴隶”共享了同一逻辑。

作为一种压力下的反弹,越来越多的人识破了“公知”的嘴脸和谎言,自轻自贱式“殖人”话语在教育、文化、传媒界的全面渗透激起了普遍的爱国情怀和民族自尊心,于是许多人开始自发选择以爱国主义/民族主义作为意识形态上的防御武器。一个“姓甚名谁”的问题就在这样的合力下成功转化为“爱国/恨国”(亲建制/非建制)的问题。

但两个问题依然彼此交织。由于发达国家的话语霸权建立在跨国资本的全球流动之上,来自民族主义/国家主义的声音就不得不依赖马克思的相关理论;而对国家权力始终警惕的非建制者(大多同时信奉自由主义或无政府主义、激进左翼)如果无法认知全球化的资本逻辑,就会不自觉地站到了资本主义建制和帝国主义霸权一边;爱国者可能会为了证明制度上的优越性而接受和使用社会主义/共产主义观点,也可能为了国家荣誉而无视和否认日益明晰的阶级现实;恨国者则一边蔑视国内的爱国情绪,一边有意无意成了和平演变/文化殖民的排头兵,但其为了特殊目的所暴露的社会矛盾和阶级问题却并非不值得关注与警醒。

《隐形书写》的作者戴锦华老师就曾因一段网络流传的讲课视频而同时遭到这两方中极端者的攻击,视频中她讲自己如何在学术交流中因感到日本和欧美学者对南京大屠杀历史的傲慢而经历创伤——“每当我被逼成一个民族主义者的时候,我就恨自己也恨别人”。于是,一方指责她竟不敢承认自己是个民族主义者,所以是买办、汉奸,另一方则怀疑她为了迎合民族主义情绪而捏造事实,所以是极端民族主义甚至法西斯主义的帮凶。

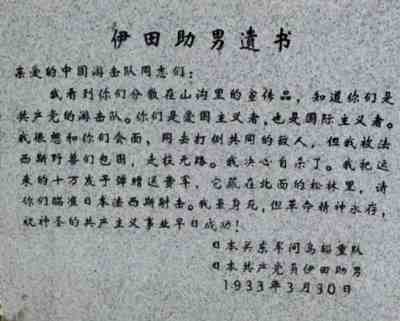

这些二极管思维有多荒谬这里不多赘述。其实,在戴老师自己的叙述中,她也曾坦言自己一直警惕民族主义的危险,但这两方都不可能知道这种警惕的真正原因,因为他们都忘了,世上还有一种东西叫无产阶级的国际主义。他们也不会知道,戴老师曾在另一课堂上如何动情地讲述日本共产党员伊田助男冒着生命危险为抗日游击队运去十万子弹然后自杀的故事。

有太多吵闹与争执都围绕着爱国/恨国、公权力/个人、亲建制/非建制,以此来比试谁更正直、谁更清醒、谁更没有奴性,却少有人停下来想一想,选择一种政治立场,究竟是为了标榜自身形象,还是为了保障自己和无产阶级同胞的根本利益?

参照某种铁板一块的“官方”想象以定位自身,选择捍卫或反叛的姿态,始终只能是一种堂吉诃德的风车之战。因为就如戴老师所说,今日中国,早已不再只有一个权力中心,一种“主旋律”。尽管携带着昔日集体主义、革命英雄主义的宣传口号依然回荡耳边,但几乎每个参与现实社会生产的人都心照不宣——“搞钱才是硬道理”;关于民族伟大复兴的“中国梦”和关于个人奋斗、消费享乐的“美国梦”彼此冲突又相互借重,卷土重来的本土文化保守主义则与日渐风行的欧美白左意识形态在激烈的互联网对峙中维持着微妙的平衡。

自诩清醒的“反叛者”们却由于继承了自由派知识分子的共产主义PTSD,以及新自由主义为了自由地积累资本而排斥一切政府计划和干预的必然要求,将那块因不断粉刷翻新而摇摇欲坠、但依然庇护着沉默的大多数的“牌匾”视为唯一的仇敌。

而一旦我们抛弃这份来之不易的遗产,用墨水将它抹黑,再永远地埋于地下,就只能对一切形式的入侵者缴械投降。旧的问题没有解决,新的问题成百倍涌来,胜利的只有内外敌人和阶级力量的强化,而人民则终于享有了饥饿、贫穷和病痛的“自由”。

自由主义者常常奉鲁迅为偶像,是因为在他早年的文字中确有一种自由主义和个人主义的倾向,那是反封建的思想在他头脑中萌芽时所选择的道路。但鲁迅如果止步于此,也不过只是另一个胡适之,鲁迅之为鲁迅,之为“中国的脊梁”,正在于瞿秋白所说的,“从进化论最终的走到了阶级论,从进取的争求解放的个性主义进到了战斗的改造世界的集体主义”、“从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正的友人以至于战士”。

或许每个人都将用自己的亲身经历去得到这份教训,但愿下一次的时候,我们能有足够崭新、足够强大的防御“武器”,找到人民所真正需要的方向,团结起来,让历史的火车调转车头。