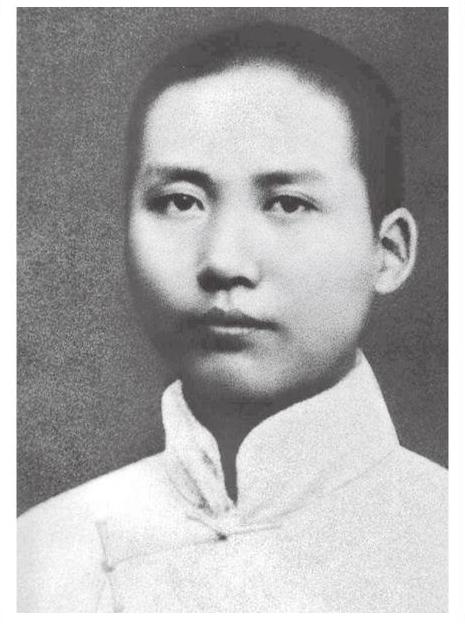

从青年毛泽东寻路看五四时期先进知识分子的抉择

百年前的五四运动,标志着中国民主革命进入了一个崭新的历史阶段。它告诉国人,反帝反封建是中华民族救亡图存的必由之路;爱国、进步、民主和科学,是民族复兴的基本精神支柱;马克思主义的传播、社会主义道路的选择,标志着国家发展的前途与方向。在这一进程中,作为“首先觉悟的成分”,知识分子在其中起了重要的引领作用。而此时的青年毛泽东,正值人生观、价值观、世界观形成的重要时期,其思想转向的寻路过程某种程度上可以代表当时一代青年的价值抉择。

从湖南到北京——思想的“大杂烩”

1911年,18岁的毛泽东到长沙,考入湘乡驻省中学堂读书。在这里,毛泽东首次看到了中國同盟会办的《民立报》,知道了孙中山和中国同盟会的纲领,了解了黄兴在广州领导的反清武装起义和黄花岗七十二烈士的英勇事迹,开始拥护孙中山等革命党人。他的第一篇发表政见的文章就主张由孙中山、康有为、梁启超组织新政府,反对专制独裁的清王朝。武昌起义后,毛泽东加入新军,从《湘江日报》上看到了“社会主义”这一新名词,读了江亢虎写的一些关于社会主义及其原理的小册子,对社会主义问题产生了浓厚兴趣。之后,在历经退伍、上学、自主退学的曲折经历之后,开始认真考虑前途的毛泽东,认为自己最适宜的工作是教书。1914年,他考入湖南省立第一师范学校。

湖南一师是当时一所较为开明民主的学校。学校的课程很多,毛泽东专心于哲学、史地、文学等学科的学习。他注重自学,精心安排自学计划,读书不倦,有时通宵不眠。对于所学,力求深入,融会贯通。这一时期,毛泽东读书、思考、参加社会活动。兴起于北京的新文化思潮开始对毛泽东产生深刻影响,他开始阅读《甲寅》,阅读《新青年》。“我非常钦佩胡适和陈独秀的文章。他们代替了已经被我抛弃的梁启超和康有为,一时成了我的楷模”。1917年,毛泽东还在《新青年》上发表了自己的文章《体育之研究》。

开始热衷时事问题的毛泽东此时对中国社会改造的希望一度寄托于心理层面“大本大源”处的变革:“欲动天下者,当动天下之心,而不徒在显见之迹。动其心者,当具有大本大源。”他认为,“今日变法,俱从枝节入手,如议会、宪法、总统、内阁、军事、实业、教育,一切皆枝节也”;“当今之世,宜有大气量人,从哲学、伦理学入手,改造哲学,改造伦理学,根本上变换全国之思想,此如大纛一张,万夫走集;雷电一震,阴曀皆开,则沛乎不可御矣!”①不过,随着经历的日益丰富,毛泽东的思想也在发生变化。1918年4月,他与周围志同道合者组成新民学会,以“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗为宗旨”。他后来对此回忆说:“在这个时候,我的思想是自由主义、民主改良主义、空想社会主义等思想的大杂烩。我憧憬‘十九世纪的民主、乌托邦主义和旧式的自由主义,但是我反对军阀和反对帝国主义是明确无疑的”,“我的政治思想在这个时期开始形成。我也是在这里获得社会行动的初步经验的”。

1918年10月,为组织湖南青年赴法留学,已从师范毕业的毛泽东第一次到了北京,在北京大学担任图书馆管理员。在此期间,他读到了许多过去从未读到过的书刊,接触到了包括谭平山、王光祈、陈公博、张国焘这些后来在中国近现代历史上颇有影响的人物,并与来自湖南的北大中文系学生邓中夏结下了深厚友谊。他还积极参加了北京大学的两个学术团体活动,一是由《京报》社长邵飘萍发起组织并主讲有关办报业务知识的新闻学研究会,一是1919年1月由杨昌济、梁漱溟以及胡适、陈公博等人发起组织的哲学研究会。在北大期间,毛泽东认识了陈独秀和李大钊,亲耳聆听了李大钊《庶民的胜利》的演讲,他对政治的兴趣继续增长,思想也越来越激进。不久陈独秀被捕后,毛泽东慷慨而言:“陈君之被逮,决不能损及陈君的毫末,并且是留着大大的一个纪念于新思潮,使他越发光辉远大。政府决没有胆子将陈君处死。就是死了,也不能损及陈君至坚至高精神的毫末。陈君原自说过,出试验室,即入监狱。出监狱,即入试验室。又说,死是不怕的。陈君可以实验其言了。”②新思潮的印迹在毛泽东身上显然可见。

但是,正如毛泽东所言,自己这个时候的思想依然有些“混乱”,还在“找寻出路”。其时的毛泽东,与瞿秋白等激进青年的处境类似,“社会主义的讨论,常常引起我们无限的兴味。然而究竟如俄国十九世纪四十年代的青年思想似的,模糊影响,隔着纱窗看晓雾,社会主义流派、社会主义意义都是纷乱,不十分清晰的”。找不到出路的瞿秋白“离中国,入俄乡,秉着刻苦的人生观”,求满足自己“内的要求”③。青年毛泽东则选择了另外一条路,即如其后在给周世钊的信中所写:“吾人如果要在现今的世界稍为尽一点力,当然脱不开‘中国这个地盘。关于这地盘内的情形,似不可不加以实地的调查,及研究。这层工夫,如果留在出洋回来的时候做,因人事及生活的关系,恐怕有些困难。不如在现在做了,一来无方才所说的困难;二来又可携带些经验到西洋去,考察时可以借资比较。”

从北京回湖南——主张“呼声革命”“无血革命”

1919年4月,因母亲病重,毛泽东返回湖南,一个月后五四运动爆发。毛泽东开始积极参与实际斗争。

其一,积极参与筹组湖南学生联合会,响应北京学生运动。5月中旬,北京学生联合会派邓中夏到湖南联络,邓中夏向毛泽东、何叔衡等介绍了北京学生运动的情况,商量改组现在的湖南学生联合会,以便发动湖南学生响应北京的爱国运动。据当时新民学会成员蒋竹如回忆:“五月二十三日晚上,我正在一师十三班的自习室里复习功课,忽然毛泽东同志把我叫了出去。并告诉我:北京派来了两个代表……现在要商量一下怎样响应北京的学生运动。于是,他邀我和陈书农、张国基等几个人,到一师后山操坪里,在月光下商谈了一阵。决定通过新民学会会员的活动,每个学校举一个或两三个代表,于二十五日上午到楚怡小学开会。第二天,我们便分途进行,通知各校推派代表。”之后,毛泽东连续几日到一师、商业专门学校、明德中学等校进行活动,向学生骨干提出:一、反帝爱国方向要明确,力争山东主权完整,反对北京政府卖国政策;二、要有统一组织,使力量集中;三、要准备对付张敬尧所施加的压迫。5月28日,新的湖南学生联合会成立,毛泽东经常赴学联与其他负责人商量问题,指导学联工作。6月,同学联干部利用暑期放假,组织青年学生到城乡、车站、码头,进行爱国反日宣传。在毛泽东等人的推动下,湖南学生运动开展得有声有色。

其二,创办学联刊物《湘江评论》。1919年7月14日,湖南省学联创办刊物《湘江评论》,毛泽东为主编和主要撰稿人。《湘江评论》“以宣传最新思潮为宗旨”。与之前毛泽东主张的从精神方面探讨宇宙的“大本大源”不同,在“五四”思潮的冲击下,他开始注目整个社会的改造问题,“自‘世界革命的呼声大倡,‘人类解放的运动猛进,从前吾人所不置疑的問题,所不遽取的方法,多所畏缩的说话,于今都要一改旧观,不疑者疑,不取者取,多畏缩者不畏缩了。”他反对各种强权,但是又提出,对于社会上提出打倒强权的马克思的“急烈的”和克鲁泡特金的“温和的”两样方法,要有一番选择。“(一)我们承认强权者都是人,都是我们的同类。滥用强权,是他们不自觉的误谬与不幸,是旧社会旧思想传染他们遗害他们。(二)用强权打倒强权,结果仍然得到强权。不但自相矛盾,并且毫无效力。”毛泽东所主张的是平民主义,用群众联合的方法,向强权者做持续的“忠告运动”,实行“呼声革命”“无血革命”。这样不至于“张起大扰乱,行那没效果的‘炸弹革命‘有血革命”④。《湘江评论》对华南学生运动起了广泛的影响,但“阶级革命”“阶级斗争”的思想和理论,在这时还没有被毛泽东认同。不过,就在《湘江评论》的创刊号上,毛泽东还是提出了研究“过激党”的问题。“过激党这么利害!各位也要研究研究,到底是个甚么东西?切不可闭着眼睛,只管瞎说,‘等于洪水猛兽‘抵制‘拒绝等等的空话。”

毛泽东回到湖南后,虽然一直忙于学生运动和办刊物,但在北京期间所受无政府主义思想的影响仍然存在。毛泽东还草拟了一个颇为详尽的“新村”建设计划,作为他改造社会的一种构想。1919年12月1日,他将自己计划的一部分《学生之工作》一章公开发表在《湖南教育月刊》上。其理想蓝图是:创造新学校,实行新教育,让学生们在农村半工半读;再由这些新学生,创造新家庭,“学校之学生渐多,新家庭之创造亦渐多”,把若干个新家庭合在一起,即可创造一种新社会;在这个社会里,设立公共育儿院、蒙养院、学校、图书馆、银行、农场、工厂、剧院、病院、公园、博物馆等。再把这些一个个的新社会连成一片,国家便可以逐渐地从根本上改造成一个大的理想新村。这种主张同他提倡的“呼声革命”“无血革命”一脉相承。但是,他的理想很快被残酷的现实切割殆尽。

第二次到北京再返湖南——徘徊后的抉择

1935年与斯诺的谈话中,毛泽东这样描述自己接受马克思主义的过程:“我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍”,“到了1920年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”从现有文献资料来看,当时的毛泽东虽然不再坚持主张“无血革命”“呼声革命”了,但还在改造中国的道路上取“温和”亦或“激进”的两难中举棋不定。

毛泽东强烈希望通过教育和舆论宣传改造中国,但军阀统治下的现实,却绝不“温和”。1919年8月中旬,《湘江评论》第5期刚刚印出,便遭到湖南督军张敬尧的查禁,罪名是宣传“过激主义”,《湘江评论》被迫停办,同时湖南学联也被强行解散。“张毒不除,湖南无望”,湘省人民对这个作恶多端的皖系大军阀早已恨之入骨,毛泽东的思想与行动也日趋激烈。在他的积极推动下,湖南驱张运动愈演愈烈。12月18日,驱张请愿代表团到北京,“一面发电分致大总统、国务院、各省、各团体、各报馆声罪致讨,一面举出代表六人于昨二十号亲到总统府、国务院、教育部,请求撤张。二十一日在北大开慰劳湖南代表大会,旅京各学校学生代表及湖南代表到者约二百人,演说甚多,均慷慨激昂。”⑤毛泽东后来回忆,“我前往北京,代表新民学会,在那里组织反军阀运动。新民学会把反对张敬尧的斗争扩大成为普遍的反军阀的宣传”,虽然在各方一致声讨下,张敬尧四面楚歌,日子越来越不好过。但最终张氏被驱出湖南靠的还是直系军队和湘军的武力威胁。1920年6月17日,湘军总司令、湖南督军兼省长谭延闿进入长沙。

驱张运动期间,毛泽东把湖南改造的希望寄托于“自治”。“那时候,我是美国门罗主义和门户开放的坚决拥护者。”⑥谭延闿进入长沙的同日,毛泽东在上海《时事新报》发表《湖南人再进一步》。文章指出,湖南驱张运动将要完结,“湖南人应该更进一步,努力为‘废督运动。怎样废去督军,建设民治,乃真湖南人今后应该积极注意的大问题”。文章提出中国民治的总建设,要先由一省一省的人民各自解决,合起来便可得到全国的总解决。“我愿湖南人望一望世界的大势,兼想一想八九年来自己经过的痛苦,发狠地去干这一着。”6月18日,毛泽东在上海《时事新报》发表《湖南人民的自决》,指出:“社会的腐朽,民族的颓败,非有绝大努力,给他个连根拔起,不足以言摧陷廓清。这样的责任,乃全国人民的责任,不是少数官僚政客武人的责任”。“湖南的事,应由全体湖南人民自决之。赞助此自决者,湖南人之友。障碍此自决者,湖南人之仇”。追求湘人治湘,湘省自治,成为这段时期毛泽东在文章中反复强调的观点。但是理想如何变成现实,这是毛泽东等人首先面临的问题。

为筹划驱除湖南督军兼省长张敬尧后的改造湖南大计,此前,由彭璜、毛泽东等新民学会会员发起成立了湖南改造促成会,提出了军政、财政、教育等改造办法,但是未指明要如何实现,使这些办法实际上成为纸上谈兵。1920年2月,毛泽东在给陶毅的信中道出了自己的困惑:“我觉得好多人讲改造,却只是空泛的一个目标。究竟要改造到那一步田地(即终极目的)?用什么方法达到?自己或同志从那一个地方下手?这些问题,有详细研究的却很少。”3月12日,就驱张之后怎么办,毛泽东致信黎锦熙,在附上“湖南建设问题条件”文稿之后,其信中也明确表明:“稍有觉悟的人,应该就从如先生所说的‘根本解决下手,目前状况的为善为恶,尽可置之不闻不问,听他们去自生自灭”,“这样支支节节的向老虎口里讨碎肉”,“论益处,是始终没有多大的数量的”,但还是说“这一回我们已经骑在老虎背上,连这一着‘次货——在中国现状内实在是‘上货——都不做,便觉太不好意思了”。“无血”还是“流血”革命,此时的毛泽东依然拿不定主意。两天后,在给周世钊的信中,毛泽东再次提到:“现在我于种种主义,种种学说,都还没有得到一个比较明了的概念”,所以希望“从译本及时贤所作的报章杂志,将中外古今的学说刺取精华,使他们各构成一个明了的概念。”

湘人治湘,湘省自治,终成泡影。在北京参加驱张运动期间,毛泽东再次与李大钊、陈独秀等人建立了联系。毛泽东后来说:“我在李大钊手下做图书管理员时,已经很快地倾向马克思主义了,而陈独秀对于引导我的兴趣到这方面来,也大有帮助。”加之再返湖南后毛泽东在推动湘省自治的同时又力主推进的另一项文化事业:文化书社的创办,让毛泽东对俄罗斯、对马克思主义有了更深一步的了解和认识。书社创办缘起中毛泽东等人表达了对俄罗斯新文化的向往,“一枝新文化小花发现在北冰洋岸的俄罗斯,几年来风驰雨骤”,他们也曾心存困惑,这朵花到底“成长得好,成长得不好,还依然在未知之数”⑦。但随着书社的创办,《新俄国之研究》《劳农政府与中国》《马克思资本论入门》《社会主义史》等译著、以及上海共产主义小组编辑的刊物《劳动界》的陆续刊印,都让毛泽东对“新文化”有了更深层次的认识和理解。正是在这一过程中,随着湘省自治无望,在残酷的斗争实践中,毛泽东也“越来越相信,只有经过群众行动取得群众政治权力,才能保证有力的改革的实现”⑧。至1920年底,毛泽东终于坚定了自己的选择。

1920年11月15日,毛泽东致信向警予:“教育未行,民智未启,多数之湘人,犹在睡梦。号称有知识之人,又绝无理想计划……几个月来,已看透了,政治界暮气已深,腐败已甚,政治改良一途,可谓绝无希望。吾人惟有不理一切,另辟道路,另造环境一法。”半个月后,他在给蔡和森、萧子升等人回信中谈到改造中国与世界的方法:“我觉得教育的办法是不行的。我看俄国式的革命,是无可如何的山穷水尽诸路皆走不通了的一个变计,并不是有更好的方法弃而不采,单要采这个恐怖的方法。”“凡是专制主义者,或帝国主义者,或军国主义者,非等到人家来推倒,决没有自己肯收场的。”“用和平方法去达共产目的”是不可行的。“我对于绝对的自由主义,无政府的主义,以及德谟克拉西主义,依我现在的看法,都只认为于理论上说得好听,事实上是做不到的。”

1921年1月2日,毛泽东出席新民学会第二日会议,讨论新民学会的建立目的,为达到目的应采取的方法,以及方法如何着手。他提出:“社会政策,是补苴罅漏的政策,不成办法。社会民主主义,借议会为改造工具,但事实上议会的立法总是保护有产阶级的。无政府主义否认权力,这种主张,恐怕永世都做不到。温和方法的共产主义,如罗素所主张极端的自由,放任资本家,亦是永世做不到的。急烈方法的共产主义,即所谓劳农主义,用阶级专政的方法,是可以预计效果的,故最宜采用。”

毛泽东属于五四时期“英勇地出现于运动先头”⑨的数十万学生之一,经受五四大潮洗礼的毛泽东在新思潮的鼓舞下进一步开始了其对“改造中国与世界”道路的艰难探索。与其时大多数先进知识分子一样,毛泽东也曾历经迷茫与徘徊,但最终坚定了自己的信仰。虽然毛泽东的选择中不乏个人因素的影响,但毋庸置疑,那个时代给了毛泽东寻路的环境与可能,“中国人找到了马克思列宁主义这个放之四海而皆准的普遍真理”,從此,“从思想到生活,才出现了一个崭新的时期”。⑩

注释:

①②④《毛泽东早期文稿1912.6-1920.11》,中共中央文献出版社1990年版,第85-86、305-306、292-294页。

③《饿乡纪程》,《瞿秋白散文名篇》,时代文艺出版社2003年版,第19-20页。

⑤《湖南请愿代表团到京后之活动》(1919年12月24日),《新民学会资料》,第179页。

⑥埃德加·斯诺:《西行漫记》,第146页。

⑦《文化书社缘起》(1920年8月24日),《新民学会资料》,第250页。

⑧《毛泽东自传》,解放军文艺出版社2001年版,第37、35页。

⑨《五四运动》(1939年5月1日),《毛泽东选集》第2卷,第558页。

⑩《论人民民主专政》(1949年6月30日),《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1470页。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站红色文化网,转载请注明文章链接----- //m.syxtk.com/wzzx/llyd/ls/2019-12-14/60262.html-红色文化网